これからDTMやギターの録音に挑戦したい方で

悩む人

悩む人DTMでギターを録音している人って、どのようにしているんだろう。

こうした疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。

また、実際にDTMで録音をして

「他の人よりクオリティが低い気がする」

「もっとクオリティを上げたい」

こう悩む方も少なくないはずです。

僕もそう悩んで、たくさん試行錯誤したよ。

この記事では、「録音クオリティを上げたい!」と常に考え、3年間試行錯誤した僕が"実際に行っているギターの録音方法"について詳しく紹介します。

はじめに

この記事で紹介する方法は、あくまで「僕自身のギター録音方法」です。

これが正解というわけでも、録音の全てを網羅しているわけでもありません。

「こういった録音方法もあるんだ!」のような参考程度に読んでください。

参考になった部分は、ぜひ録音方法として取り入れてね。

ギター参考楽曲を紹介

こんな記事書けるほどクオリティの高いギター録音できているの?

できているよ!!!多分...。

まずはギターの参考例として僕の楽曲を2曲紹介します。

星屑のパレット

ギターが目立つラウドロックな楽曲です。

1年以上前の楽曲で今の録音方法と異なる部分もありますが、重要な部分はこの記事で紹介する方法と変わりません。

プロパノイズ

部分的にギターが目立つロック調な曲です。

この記事を書いた直後に作った楽曲で、記事中の方法でギターを録音しています。

※ギター初心者ではありません

僕は3年前にDTM・ボカロPとしての活動を始めましたが、当時すでにギター歴は約10年ありました。

ここで言う"DTM歴3年"は、「DTMやギター録音を始めてからの年数」を指しており、「ギターの演奏歴」ではない点はご了承ください。

ちなみに得意な奏法はカッティング、苦手な奏法は速弾き、好きな奏法はブリッジミュートでパワーコードズンズンです。

現在の録音環境

録音方法の前に録音環境から紹介するね。

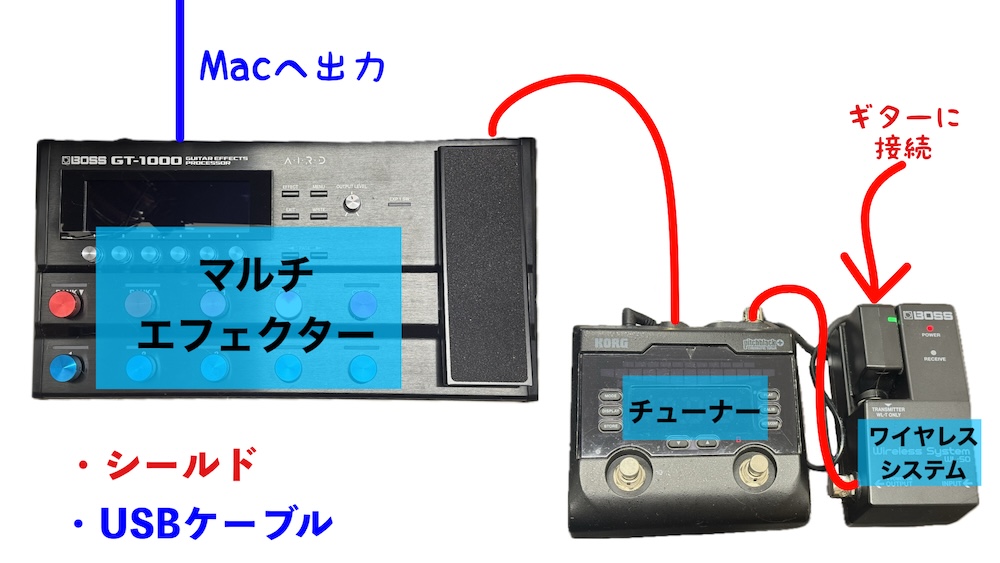

使用機材の一覧

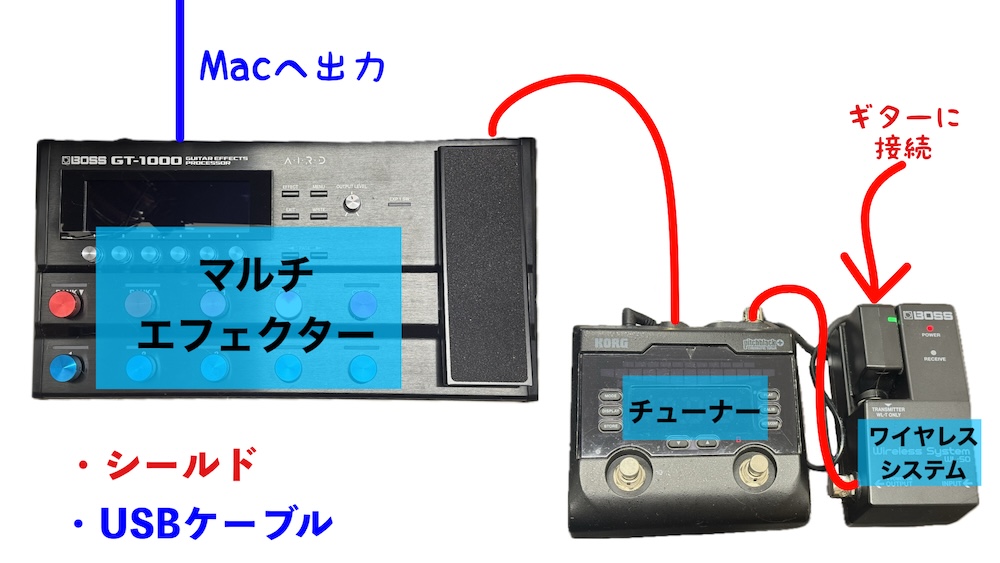

僕がギター録音に使用している機材は以下のとおりです。

- Mac mini

- BSS GT-1000

(マルチエフェクター) - KORG Pitchblack+

(チューナー) - BOSS WL-50

(ワイヤレスシステム)

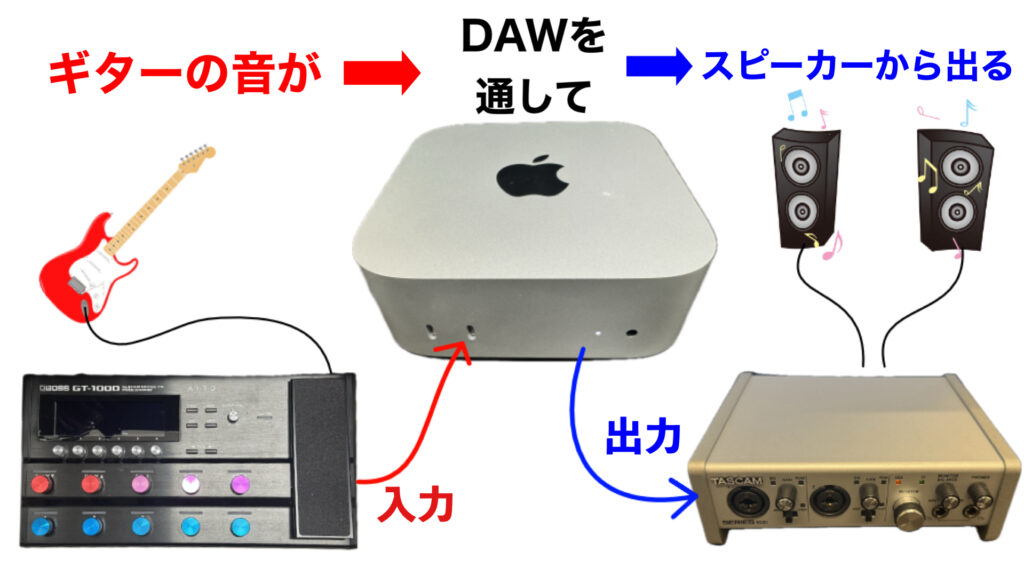

この機材たちを、下のようにつないでいるよ。

Mac mini

DTM用のPCは『Mac mini』を使用しており、スペックは以下のとおりです。

- M4チップ

(10コアCPU、10コアGPU) - 32GBのユニファイドメモリ

- 256GB SSDストレージ

カスタム内容

M4 Mac miniの標準モデルは16GBのユニファイドメモリ搭載ですが、これを32GBに増設しています。

macは後から増設できないのがつらい...。

音源やプロジェクトファイルは外付けSSDに保存しているので、ストレージは標準の256GBです。

Mac mini購入前

M4 Mac miniは2024年12月に購入し、それ以前は2017年製のIntel MacBook Proを使用していました。

CPUはi5、メモリが8GBとDTMをするには寂しいスペックです。

再生していると"システム過負荷です"のアラートが頻繁に出ていたよ。

GT-1000

マルチエフェクターである『GT-1000』をMacに接続し、録音しています。

GT-1000にはオーディオインターフェース機能が内蔵されているため、これ1台で音作りから録音まで可能です。

また、GT-1000はDTMでギターを録音するようになってから購入しました。

GT-1000含む高機能なマルチエフェクターを「ギタープロセッサー」と呼びますが、混乱を避けるため当記事では"マルチエフェクター"と表記します。

GT-1000で録音する理由

僕は以下のような理由から、ギターの音作りをプラグインではなくGT-1000で行っています。

- CPU負荷を抑えるため

- BOSSの音が好きだから

- リアンプをするため

GT-1000導入前はAmplitubeを使用していましたが、CPU負荷による録音トラブルが多発していました。

どんなトラブルがあったの?

よく起きていたのは「いいテイクが撮れた!」と思ったのに変なクリックノイズが入っていたりとか...。

GT-1000導入後は録音トラブルに見舞われることもなく、ストレスなく録音できています。

※追記

2025年12月現在、アンプ部分を『TONEX』に切り替えました。

GT-1000をマルチエフェクターとして使用し、TONEXのアンシミュを通す形です。

現在の最新曲である"On your mark"は、この方法で録音しています。

KORG Pitchblack+

チューナーは実機である『KORG Pitchblack+』を使用しています。

年季がすごいね。

10年以上使っているからね。

他にもいろいろなチューナーを使ってきましたが、結局これが一番好きで使い続けています。

おそらく僕の保持しているギター機材で、最も長く使い続けている機材です。

が、すでに生産終了になっている機種で、今からの購入をおすすめできるような機材ではありません。

BOSS WL-50

僕はギターからシールドが垂れるのが好きではなく、ワイヤレスシステムである『WL-50』を使用しています。

音痩せや遅延はないの?

あるかもしれないけど、僕はまったく気にならないよ。

BSSSのWLシリーズは、50以外に20、20L、60があります。

詳しい理由は割愛しますが、ライブ目的であればWL-60が最適です。

しかし、「DTM目的であればこのWL-50が最適」だと僕は感じています。

ギター録音における設定方法

次はギター録音時の設定方法を紹介するよ!

僕が使用しているDAWは『Logic pro』です。

それ以外のDAWでは設定画面や方法が異なる点、ご了承ください。

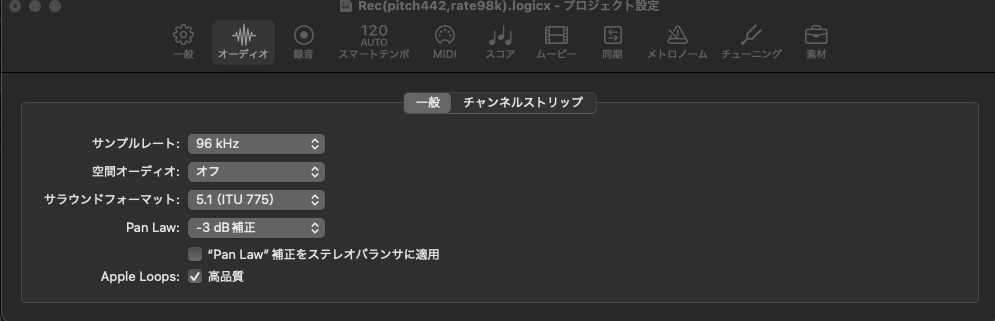

プロジェクト設定

まずはプロジェクトの設定から紹介します。

プロジェクト設定はテンプレートとして保存してるよ。

毎回設定していたら時間の無駄だもんね。

チューニング:442Hz

僕が制作する楽曲は、チューニングを442Hzに合わせています。

正直、あまり意味のないこだわりです(笑)

\開いてみれるよ/

チューニングの設定方法

以下は僕がよく使用する音源プラグイン「SERUM2」の設定画面です。

音源プラグインによって異なりますが、SERUM2では赤枠で囲った部分でチューニングヘルツを設定します。

新しいプラグインを使うときはその設定箇所から探さなくてはならず、正直かなり面倒です。

こだわりがなければ標準の440Hzの方がおすすめだよ...。

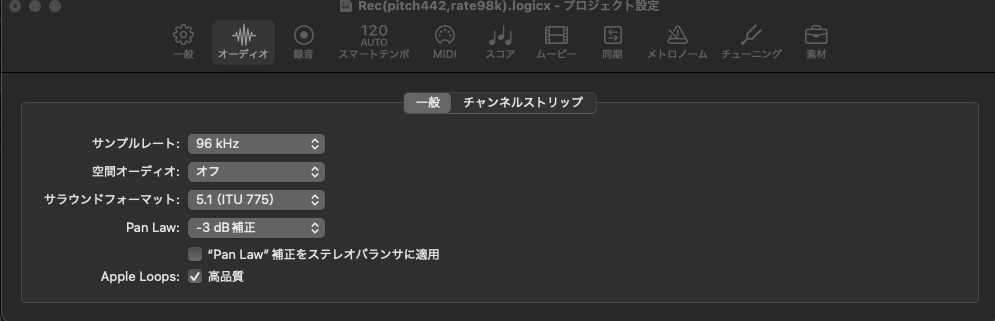

サンプリングレート:96kHz

GT-1000の録音可能な最大サンプリングレートは96kHzです。

「とりあえず最大でしとけば最強」の気持ちで、僕は96kHzで録音しています。

サンプリングレートって何?

サンプリングレートとは、アナログ音声からデジタルのへ変換時、1秒間に何回音を取得するかを示す数値です。

ピンときづらい設定ですが、値が高くなるほどより細かく音を記録でき、音の再現性が向上します。

最大まで上げて高音質で録音すればいいんだね。

サンプリングレートを上げるとPCへの負荷が大きくなるから、必ずしもそうとは言えないかな。

\開いて見れるよ/

サンプリングレートの変更方法

メニューバーから

の順に選択すると、以下の画面が表示されます。

上記画面のサンプルレートの値を変更することで、プロジェクトのサンプリングレートが変更されます。

サンプルレートとサンプリングレートは同じ意味だよ。

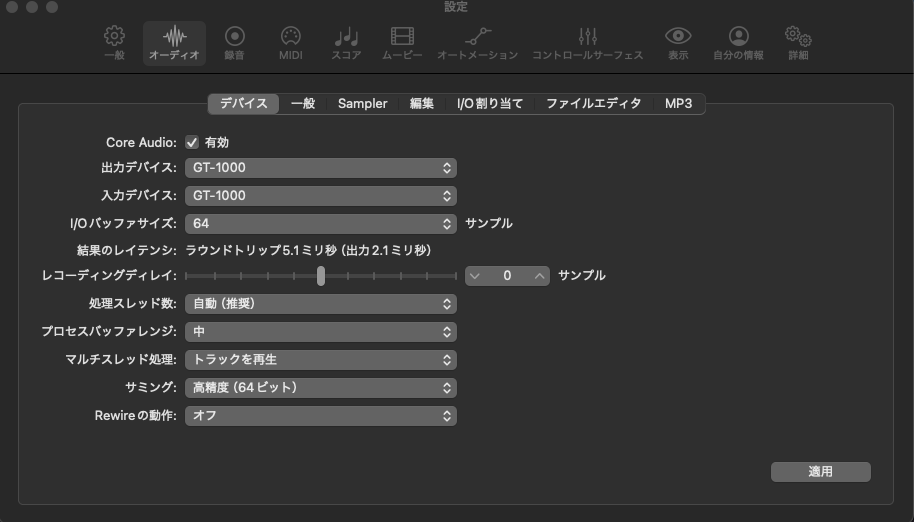

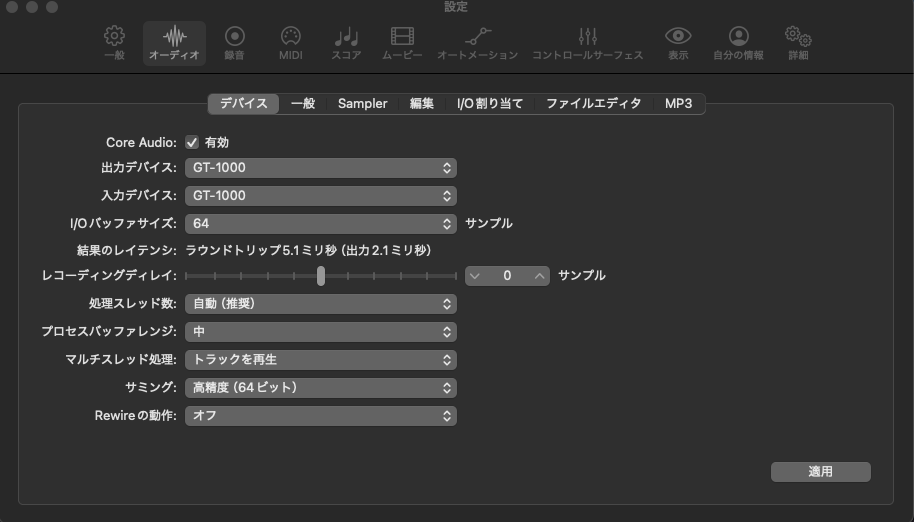

入出力デバイス設定

続いて入出力デバイスの設定です。

僕は入出力どちらも"GT-1000"に設定し、GT-1000を通してギターを録音しGT-1000に接続したヘッドホンでモニタリングしています。

入力・出力デバイスとは?

入力デバイスは音を送る機器、出力デバイスは音を送り出す機器です。

入出力デバイスとして、以下のものがあります。

DAWへ音を送る機器

- オーディオインターフェース

(ギターやマイクの音を入力) - マルチエフェクター

- パソコン内蔵マイク

オーディオインターフェースは入力デバイスにも出力デバイスにもなるんだね。

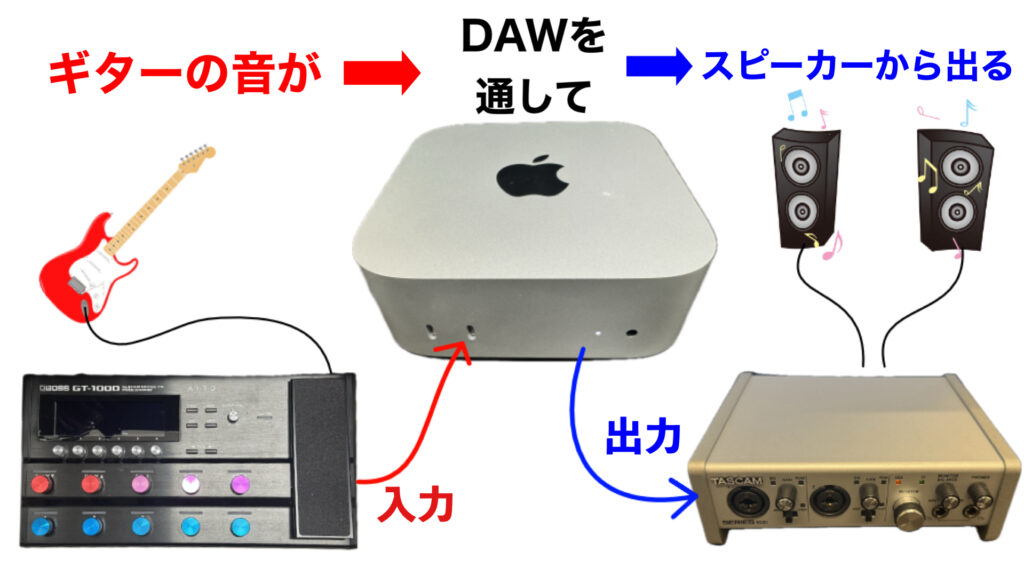

入出力設定の例

入出力設定の例として、

入力デバイス:GT-1000

出力デバイス:オーディオインターフェース

のように設定すると以下のように音が流れます。

こう設定することで、GT-1000を通して弾いたギターの音がオーディオインターフェースを通り、スピーカーから出力されます。

Logicのオーディオ設定

入出力設定はプロジェクトの設定ではなく、Logic本体のオーディオ設定です。

そのためテンプレートには保存されず、プロジェクトを開くたびに確認・設定が必要になります。

プロジェクトを開いたときはどういう設定になっているの?

前回閉じた時の設定が引き継がれているよ。

\開いて見れるよ/

入出力デバイスの設定方法

メニューバーから

の順に選択すると、以下の画面が表示されます。

上記画面の「出力デバイス」と「入力デバイス」で、入出力でデバイスの設定が行えます。

入出力をGT-1000にする理由

繰り返しになりますが、僕は入出力設定どちらもGT-1000です。

オーディオインターフェースに出力した方がスピーカーとヘッドホン切り替えられて便利じゃない?

リアンプするためにこう設定してるよ。

リアンプについては後述します。

ギター録音の手順

ここからは本題、DTM歴3年・現役ボカロPである僕たどり着いたギター録音の手順について紹介します。

ここで紹介する方法はあくまで僕自身の録音方法であり、これが「録音の正解」というわけではありません。

「こういう方法もあるんだ!」と、参考のひとつとして読んでいただければ幸いです。

全体の流れ

録音時、僕は以下の流れで進めています。

- プロジェクトの設定

- 必要なトラックの作成

- ギターのアレンジ・練習

- 正確なチューニングをしつつ録音

- 録音ファイルの結合

- リアンプ

- 音源の補正

プロジェクト設定は解説済みだから、それ以降の項目を詳しく紹介するね。

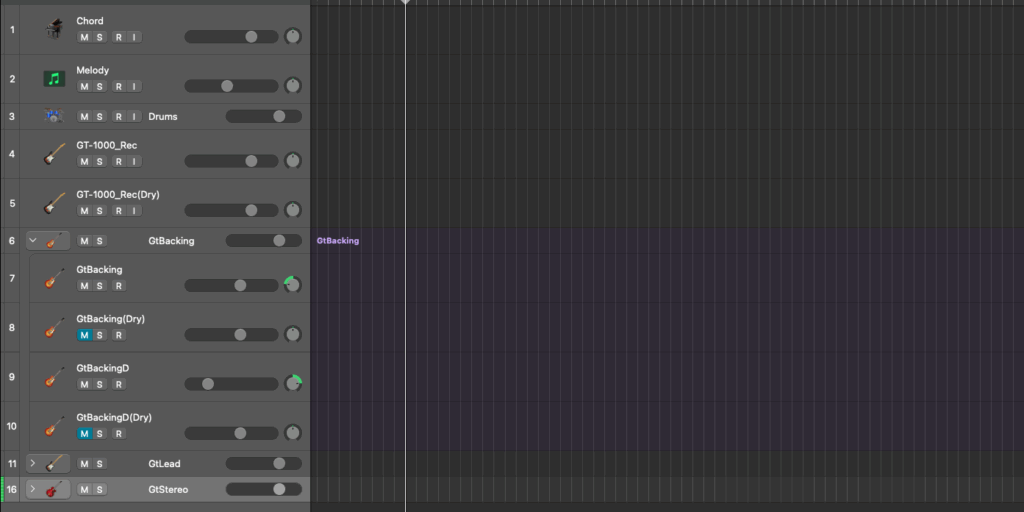

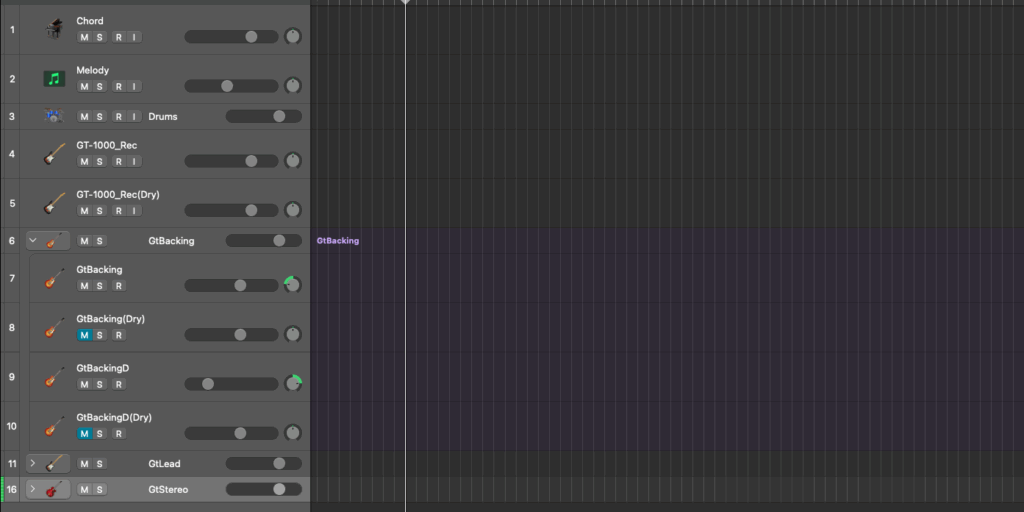

トラックの作成

まずはトラックの作成です。

トラックも設定と一緒にテンプレートとして保存しているよ。

プロジェクト立ち上げたらすぐに録音が始められるね!

テンプレートのトラック

僕はテンプレートとして、以下のようにトラックを作成しています。

- (Chord)

-

楽曲のコード情報MIDI配置用

- (Melody)

-

楽曲のメロディMIDI配置用

- (Drums)

-

ドラム音源(BFD3)

- GT-1000_

Rec -

ギターウェット音の録音用

- GT-1000_

Rec(Dry) -

ギタードライ音の録音用

- GtBacking

-

バッキングギター音源保管用のサミングスタック

- GtLead

-

リードギター音源保管用サミングスタック

- GtStereo

-

ステレオ録音した音源保管用のサミングスタック

これを基本として、必要に応じてトラックを追加・削除しています。

録音はRecトラックでして、録音した音源はそれぞれのパートのサミングスタック内に移動してるよ。

使用するギタートラック

主に使用するギターパートは、バッキングとリードです。

それぞれメインとダブリング、さらにドライとウェットの計4トラックを用意しサミングスタックとしてまとめています。

さっきの画面スクショで言うと、"D"がついたトラックがダブリングだよ。

空間系・モジュレーション系のエフェクトをかけステレオ録音をすることもありますが、こちらはダブリングトラックはありません。

\ダブリングについて詳しく見る/

チューニング

トラックを作成したからいざ録音!

といきたいところですが、その前にチューニングを行いましょう。

チューニングの方法は、この記事で詳しく解説してるよ。

また、録音が長時間に渡ると徐々にギターのチューニングが崩れるため、録音の途中で定期的にチューニングを見直しています。

そんなに崩れるものなの?

確認してみると数セントずれてた...とかよくあるよ。

ギターを録音

トラック作った、チューニングもした、いざ録音!

分割して録音

録音は1フレーズ通して録るのが理想的ですが、僕は分割して録音しています。

どうして分割して録音するの?

難しい・苦手なフレーズの場合、納得のいくテイクが撮れるまで練習し録音に挑まなければなりません。

目的が"ギターの上達"である場合、これは効果的な練習方と言えます。

練習して録音、それを客観的に聴くことで見える課題もたくさんあるよ。

一方で目的が"楽曲制作"の場合、練習に時間をかけるより分割して録音する方が効率的です。

さらに音源として聴いたとき、練習して録音したものと同等、慣れるとそれ以上のクオリティに仕上げることもできます。

少し長めに録音

自然に音源を結合するための前準備として、"前後に少し余裕"を持たせて録音します。

このとき、ドライ音とウェット音を同時に録音します。

「録音→オーディオファイルを対象パートのトラックへ移動」という流れで、1曲分ひたすら録音です。

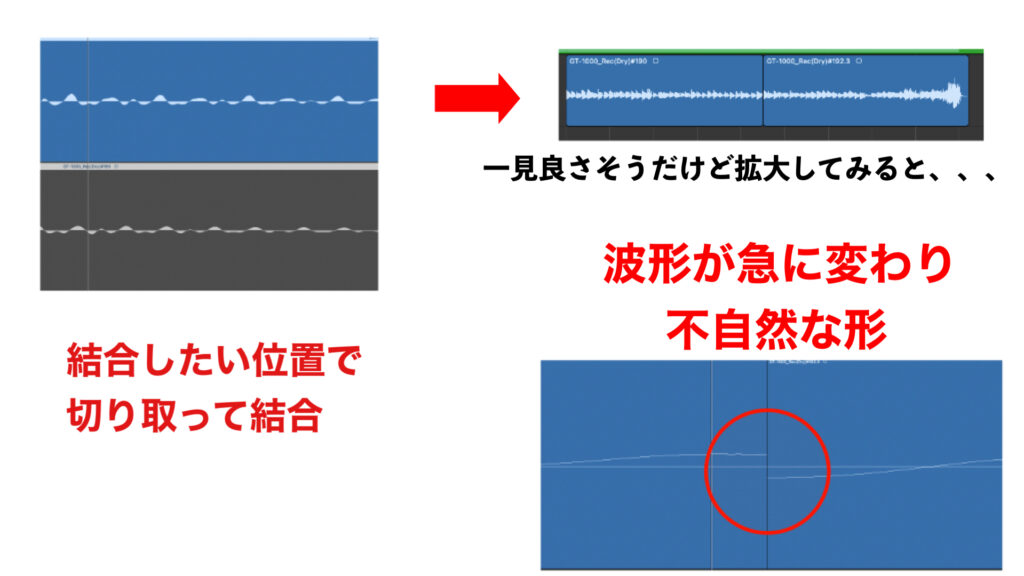

オーディオの結合

すべてのパートの録音が終わったら、オーディオを結合します。

後からリアンプをするため、結合するのはドライ音です。

切って結合するだけでしょ?簡単だね。

簡単そうに思えるけど、実は意外とテクニックがいるよ。

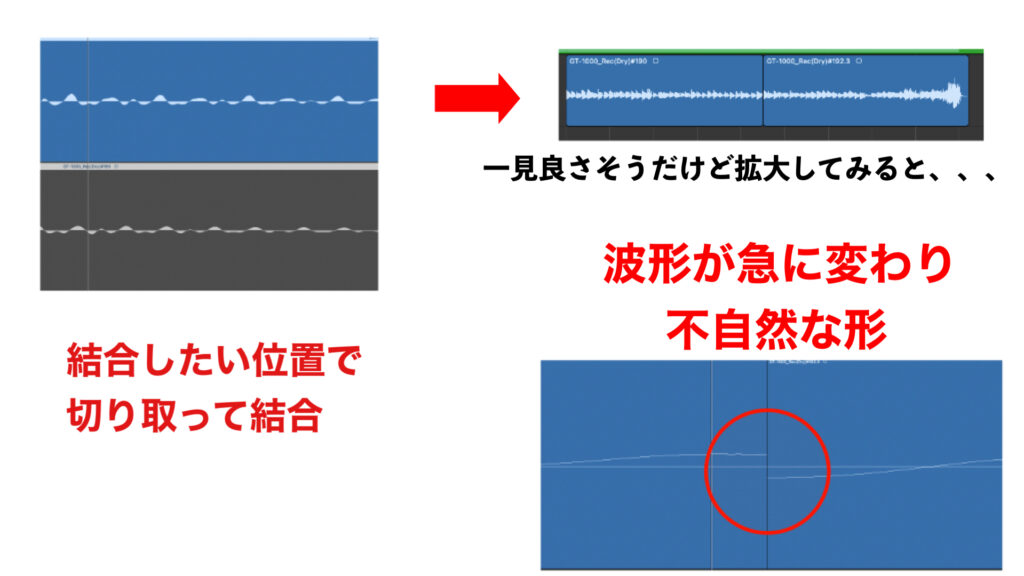

何も考えずに結合すると

「オーディオは切って繋げばい良い」と思いがちです。

しかし何も考えずに結合すると、

・結合部分に段差ができている

・波形が不自然な形になっている

このようなことが起こっている可能性があります。

何か問題があるの?

音の繋ぎ目に違和感があったり、クリックノイズ発生の原因になったりするよ。

ちょっとした違和感やクリックノイズは、楽曲の違和感・雑音として残ります。

小さな積み重ねが楽曲全体に悪影響を及ぼすため、必ず無くすようにしましょう。

自然に結合するために用いる方法

自然な結合をするために用いる方法として、以下のものがあります。

- ゼロクロスで結合

- クロスフェードして結合

- 録音時にパンチイン

場面によって使いわけますが、僕は基本的に「ゼロクロスで結合」をしています。

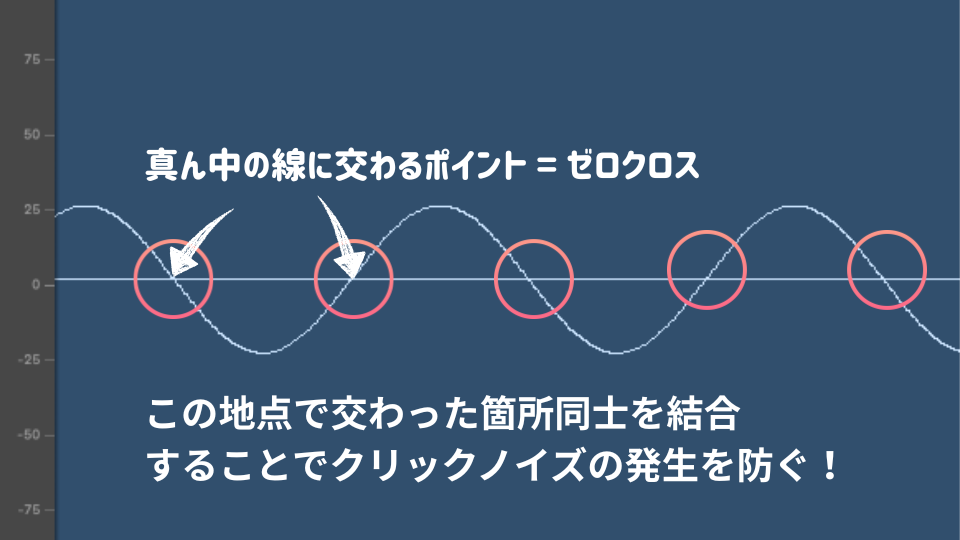

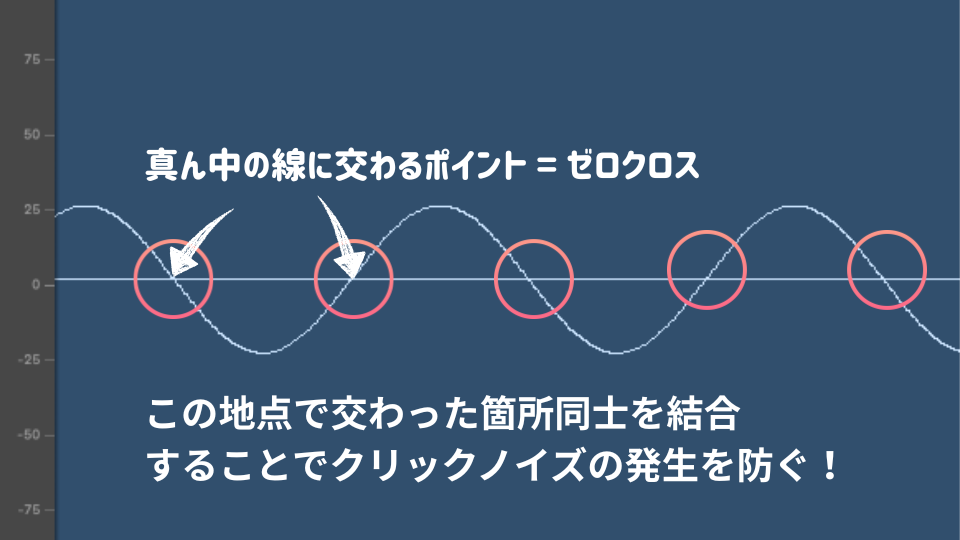

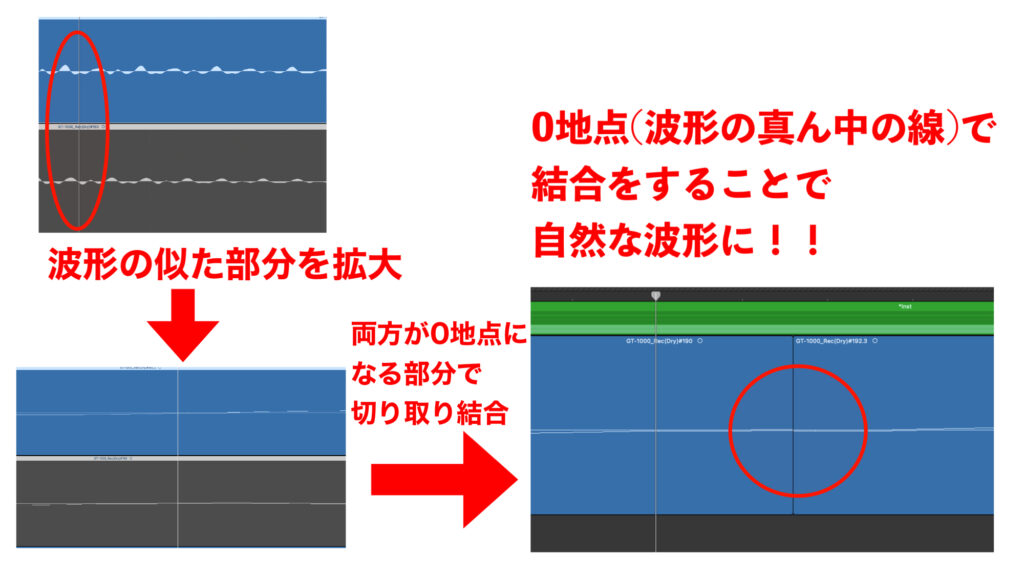

ゼロクロスとは

ゼロクロスとは、波形の振幅が真ん中の線(ゼロ地点)に交わるポイントのことです。

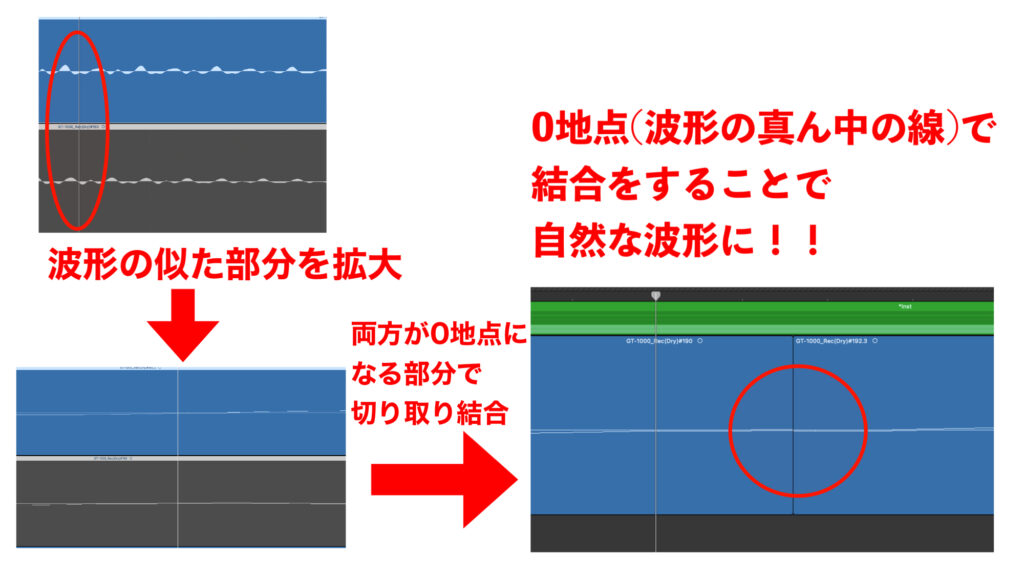

ゼロクロスによる結合

ゼロクロスによる結合時、2つの波形が同じような形をした箇所同士で結合しましょう。

ギター録音時、フレーズの前後に余裕を持たせているのはこのためです。

前後に余裕があることで、それぞれ同じ音を弾いている箇所ができます。

同じ音を弾いている部分があれば、自然に繋げやすそうだね。

必用な部分だけを録音し前後の余裕がないと、結合できる位置が限られ自然な結合が難しくなります。

こうした理由で僕は、「前後に余裕を持たせ録音→そこでゼロクロス結合」という方法に辿り着きました。

タイミング補正

歌い手さんと関わる機会がある方は"タイミング補正"や"ピッチ補正"という言葉を聴いたことがあるかもしれません。

これらは録音後の音源に対して、タイミングや声のピッチ(音程)を曲に合わせて調整する作業のことです。

僕はギターを録音した後にタイミングの補正のみ行っています。

ただのズルじゃん。

失礼な!プロでもよくやる手法だよ。

稀に「補正はズル」だと発言する人も見かけます。

しかし僕は、「音源のタイミングやピッチの補正は楽曲クオリティを高めるうえで欠かせない」という考えです。

もちろん自分のできる範囲で妥協せず録音することは大前提ですが、その上で補正は積極的に取り入れるべきだと思っています。

ピッチの補正はしないの?

ギターにおいては、ほとんどしないよ。

ギター録音でピッチ補正が必要となるケース

- チューニングが狂っている

- シンプルにミスしている

もちろんギター録音においてピッチ補正をしても問題ありません。

実際、僕も微妙にピッチをずらしたくて補正したことが何度かあります。

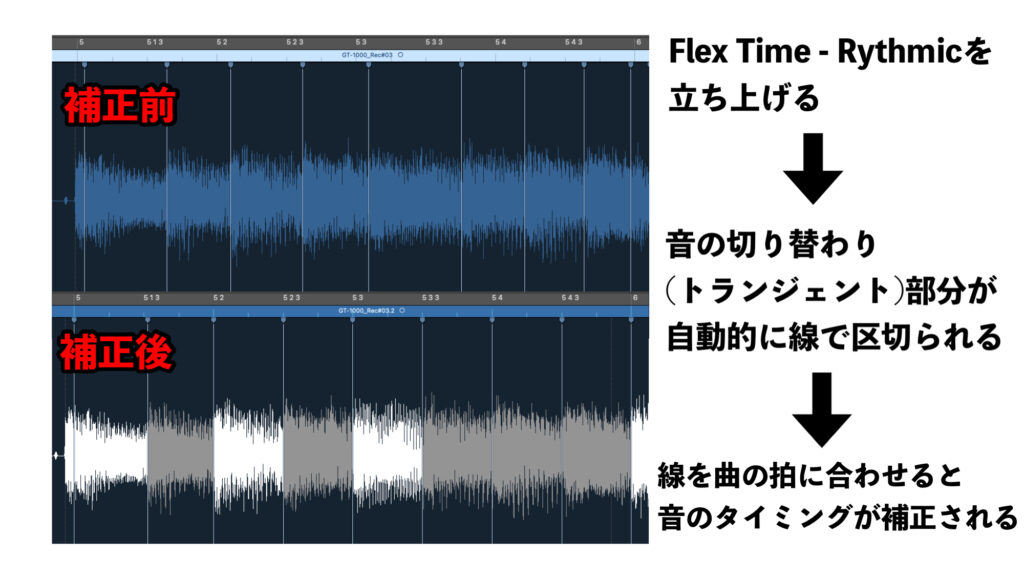

補正前後の音の比較

以下は、録音した補正無しの音源とそれを補正した音源です。

一応言っておきますが、補正前の音源は"あえて"ズラして弾いています🥹

ここまでタイミングのズレが激しいギター音源でも、あまり違和感を感じさせずに補正することができます。

初心者ギタリストでもかっこいいギター音源が撮れそうだね!

そうだね!でもさすがにここまでズレた音源を補正するのはあまりお勧めはしないかな...。

補正の方法

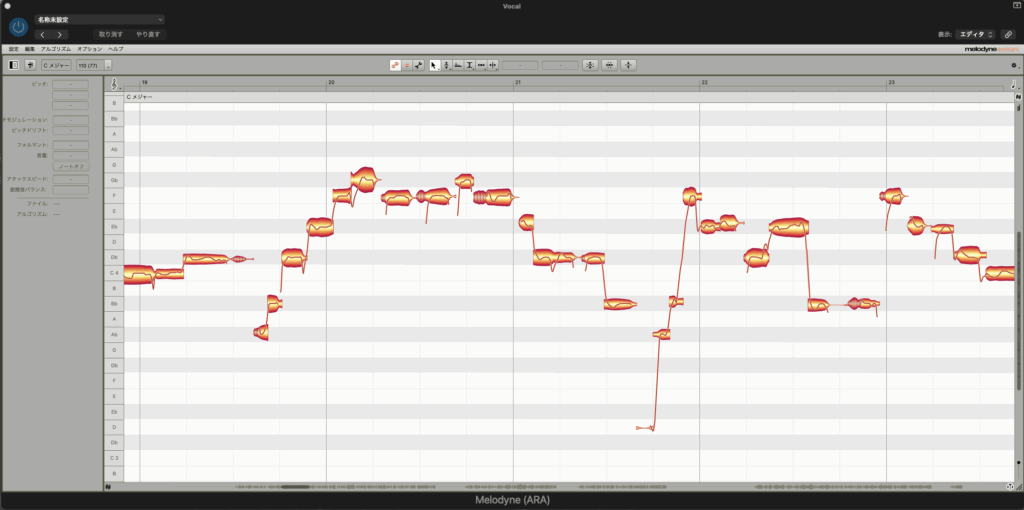

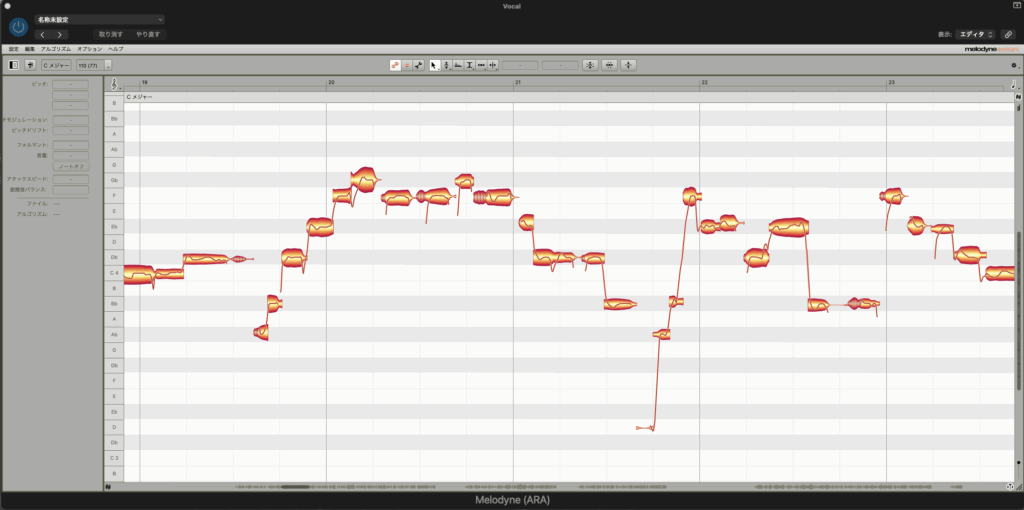

タイミングやピッチ補正として一番よく挙げられるのは、"メロダイン"です。

これよく見るやつだ。

メロダインはピッチもタイミングも自然に補正してくれるため、歌の補正には最適です。

僕も歌の補正には必ず使用しているよ。

一方ギターの場合、僕はタイミングしか補正せずFlexの方が使い勝手が良いと感じています。

メロダインは非常に優れたピッチ補正ツールです。

しかし

- バグが多い

- やや使いづらい

このように感じることがあるため、僕は以下のように使い分けています。

- 歌の補正

-

メロダイン

- ギターの補正

-

Flex

FlexはLogic付属ツールのため、他のDAWでは使えません。

他のDAWを使用している方はそのDAWの補正ツール、もしくはメロダインを購入し使いましょう。

詳しくは別の記事で解説しますが、Flexでは以下のように補正していきます。

難しそうに見えるかもしれませんが、慣れれば例として出した補正くらいであれば1分もかからずにできてしまいます。

補正はドライ音で!

ギターの音を補正する際、僕は以下の理由でウェット音ではなくドライ音で行っています。

- 歪みがあるとトランジションを検出しずらい

- 歪んだ音を補正すると違和感のある音になりやすい

- 音作りを変えたくなったとき変えやすい

ウェット音を補正

加工された音に対して補正

後から音作りをやり直す場合は、

- ドライ音を再度リアンプ

- リアンプした音源に対してもう一度補正

ドライ音を補正

素材そのものを補正し、後からエフェクターで加工

後から音作りをやり直す場合は、

- 補正したドライ音をリアンプ

ドライ音を補正した方が汎用性が高い上、音源としてのクオリティも上がるよ。

さっきの補正例はそうやって補正してたんだね!

ごめん、あれはリアンプ面倒だったからウェット音補正した。

....え?

音量を調整することも可能

補正は"タイミング"や"ピッチ"のみだと思いがちですが、音量を補正することもできます。

音が小さすぎた部分の音量を持ち上げたり、逆に大きすぎた部分だけ音量を下げたりといったことも可能です。

何でもできちゃうんだね。

でも補正するほど違和感は出やすいから、頼りすぎは禁物!

リアンプ

ドライ音のタイミング補正が終わったら、最後にリアンプです。

リアンプは曲の最初から最後まで行います。

そして、ここまでで撮ってきたウェット音は思い切って消してしまいます。

だったらどうして撮ってきたの!?

確認用としてだよ。全体の流れを聞き直す度リアンプかけてたら面倒だからね。

もし不安な場合は、削除前に音源として書き出しても良いかもしれません。

なぜリアンプをするの?

リアンプをする主な目的は、後から音作りを変更することです。

しかし僕の主な目的は少し違い、「より自然なギター音源に仕上げるため」にリアンプを行っています。

これまでの流れ

ドライ音とウェット音を同時に録音。

ゼロクロス等でクリックノイズを発生させないように注意しながら、ドライ音を結合。

ドライ音のタイミングを補正。

STEP2と3を歪みエフェクトが付いた状態でやってしまうと、音源に違和感が出やすくなります。

さらにリバーブやディレイを使用していた場合、結合部分で残響が途切れ違和感を与える原因となります。

こうしたトラブルを防ぐために、ドライ音を結合→補正→リアンプの順に行っています。

GT-1000でリアンプをする利点

僕はプラグインではなく、実機エフェクターであるGT-1000を使って録音・リアンプを行います。

実機の大きな利点は、繰り返しにはなりますがパソコンのCPU負荷を抑えられることです。

パソコンのスペックに左右されないのは良いよね。

さらにもう一点、スイッチやペダルが簡単に使えるという利点もあります。

MIDI対応の外部ペダルを使えばプラグインでも同じことができるけど、設定面倒だし案外高い...。

エフェクトのかかったウェット音を結合した場合、エフェクトの切り替え部分に違和感が出やすくなります。

特にディレイやリバーブは残響が途中で切れたり唐突に始まったり...どうしても不自然になりがちだよ。

スイッチやペダルの付いた実機でリアンプを行うと、

- 途中でエフェクト切り替える

- ペダルを使って動的なフィルターをかける

- 部分的にディレイをかける

こういった操作が容易にできます。

実機ならではの強みだね。

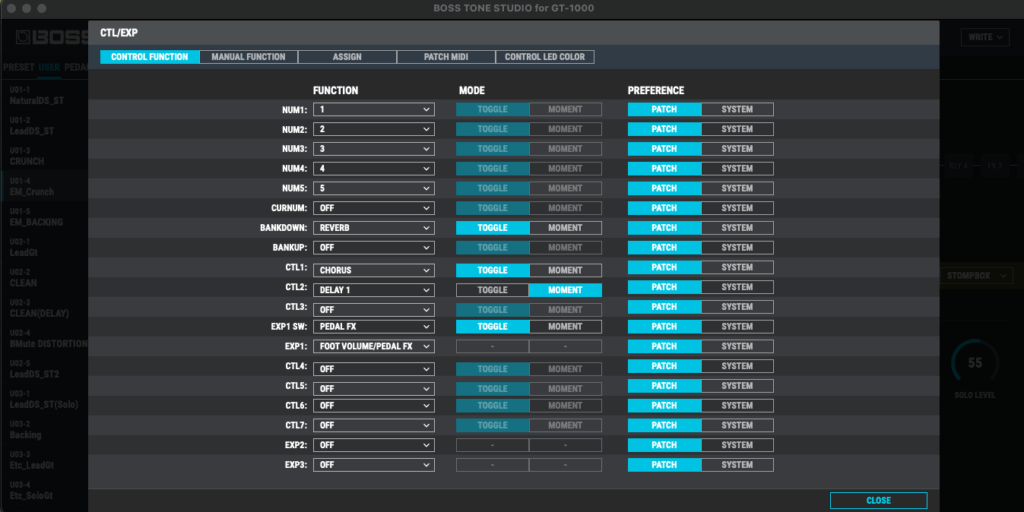

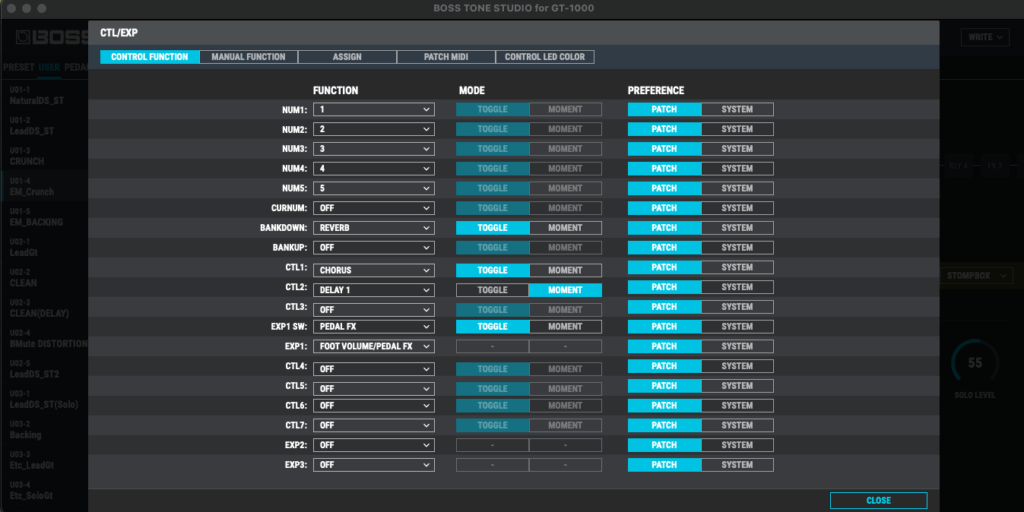

さらに、GT-1000には「TONE STUDIO」というパソコン上で音作りができるソフトがあります。

これを使えばプラグインと同じような感覚でパソコン上で直感的な音作りができ、スイッチやペダルへの割り当ても簡単です。

一発撮りをしたようなクオリティ

ウェット音を結合・補正した場合、ギター音源単体で聴くと違和感を感じる部分が出てしまいがちです。

ミックスすれば違和感を感じづらいし、それで良いと言えば良いんだけどね。

一方で、

ドライ音を違和感なく結合・補正

↓

リアンプ

こうすると、あら不思議!

まるで一発どりをしたかのようなクオリティの音源ができちゃいます。

なんか、リアンプって万能すぎてずるくない?

使ってみるとあまりの便利さに病みつきになっちゃう。

さらに、

ギターのドライ音に対して、EQやコンプを軽くかける

↓

リアンプ

こういったギター本体の出音をぶち壊すようなリアンプも可能です😈

ここだけの話ですが、僕はピッキングノイズや不快なノイズを消すためにたまにします(笑)

完成

以上が僕のギター録音における、一連の流れです。

ただ弾いて録音!ってだけではないんだね。

その分、いいギター音源になっているよ!

DTMを始めたばかりの頃は補正やリアンプ、ゼロクロスでの結合といった知識はありませんでした。

そのため当時はウェット音だけを録音し結合するだけでしたが、DTMに関する知識が増えるにつれて工程が増え、今の形になりました。

その分、最初の頃のギター音源と比較するとクオリティの差は歴然です。

でもその分、録音にかける時間も増えたんじゃない?

効率が良い方法を追求したから、むしろ最初よりかける時間は短くなってるよ!

まとめ

以上、DTMを3年間続けてたどり着いたギター録音方法の紹介でした。

ここで紹介した方法はあくまでも"僕自身の録音方法"です。

これが正解というわけではありませんし、すべての人に最適な方法というわけでもありません。

僕は「ドライ音を補正しリアンプで最終的な録音」という方法でギター音源を作っていますが、中には「補正・リアンプに頼るなんて邪道」と考える方もいかもしれません。

それ以前に「ギター録音は絶対アンプをマイクで録るべきだ」という意見もあります。

しかし、録音方法には"これが正解"という方法はないと僕は思っています。

最終的に楽曲として仕上がるのであれば、どんな方法であっても問題ないはずです。

そして何より楽しむことが一番!

この記事が、ギター録音方法で悩んでいる方のヒントや参考になれば嬉しいです。