当ブログは現在リニューアル作業中のため、一部のレイアウトや文字表示が崩れている場合がございます。

ご不便をおかけいたしますが、順次修正を進めてまいります。どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。

ギターを楽譜通り弾いているのになんだか音が変...?

こう感じる場合、もしかするとギターのチューニングが合っていないかもしれません。

ギターがどれだけ上達しても正しいチューニングは必須です。

そこで本記事では、ギター初心者の方でもすぐに実践できるように

・ギターチューニングの音

・実際のチューニングのやり方

・正確なチューニングを行うコツ

について、わかりやすく解説します。

まずはギターの「音」を知ろう

ギターのチューニングを正しく行うためにはまず、「各弦がどの音に合わせられているか」を知ることが大切です。

基本的なギターには6本の弦があり、それぞれ決まった音が割り当てられています。

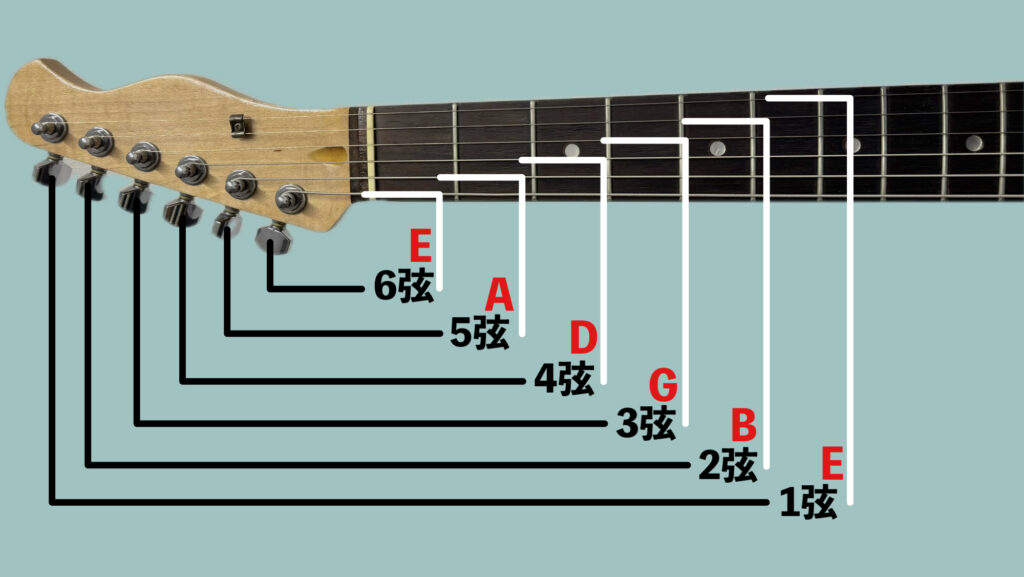

弦ごとに割り当てられた音

太い弦(6弦)から順に音を並べると、

・6弦:E(ミ)

・5弦:A(ラ)

・4弦:D(レ)

・3弦:G(ソ)

・2弦:B(シ)

・1弦:E(ミ)

となります。

また、1弦と6弦は同じEの音ですが、1弦は6弦より2オクターブ高いEとなっています。

E...?(ミ)って何??

過去に音楽経験のある方であればすんなりと理解できるかと思いますが、ギターが初めての楽器という方はこのEやAといった音階の表記に聴き馴染みがないと思います。

音の表記

日本の学校教育において、音階はイタリア式である「ドレミ...」と習います。しかしギターの場合、音階はアメリカ式である「CDE...」で表記されることがほとんどです。

| イタリア式 | ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アメリカ式 | C | D | E | F | G | A | B |

えっ?ドがAじゃないの...?

初めは「A=ラ」ということに戸惑うかもしれませんが、これは深く考えず「そういうルールだ」と思っておいてください。

また、この記事でも音階はイタリア式ではなくアメリカ式表記の「ABC...」で統一していきます。

チューニングの基本手順

実際にチューニングをやっていこう!!

それでは実際にチューニングを行う点順を5ステップで見ていきます。

ここでは、僕が普段使用しているKORGの「pitchblack+」というチューナーを例に解説していきます。

実はこのチューナー、凄く気に入っていて僕の使用しているギター機材の中で最も古く15年近く使用しています。これ以外のチューナーを使うなんて考えられないくらい気に入っています。

本当はPolytuneが欲しい。

かなり年季が入っていますが気にせず見てください(笑)

※既に生産終了している製品ですので、現在は中古でしか購入できません。が、安く買えます。

また、チューナーには様々な種類があります。種類や特徴についてまとめた記事もありますので、ぜひ合わせてご覧ください。

①チューニングの準備

まずはチューナーとギターを接続し、チューナーの電源を入れましょう。また、今回の例はペダル型チューナーですので、シールドを使用してギターとチューナーを繋ぐ必要があります。

その他のチューナーの場合、

・カード型:ギターの近くに置く

・クリップ型:ギターのヘッドに挟む

といった方法で接続します。

どの音でも良いので、実際にギターの音を鳴らしてみましょう。上の画像のようにチューナーが反応したら正常に認識されているので、チューニングの準備完了です。

②6弦の開放弦を弾いてみる

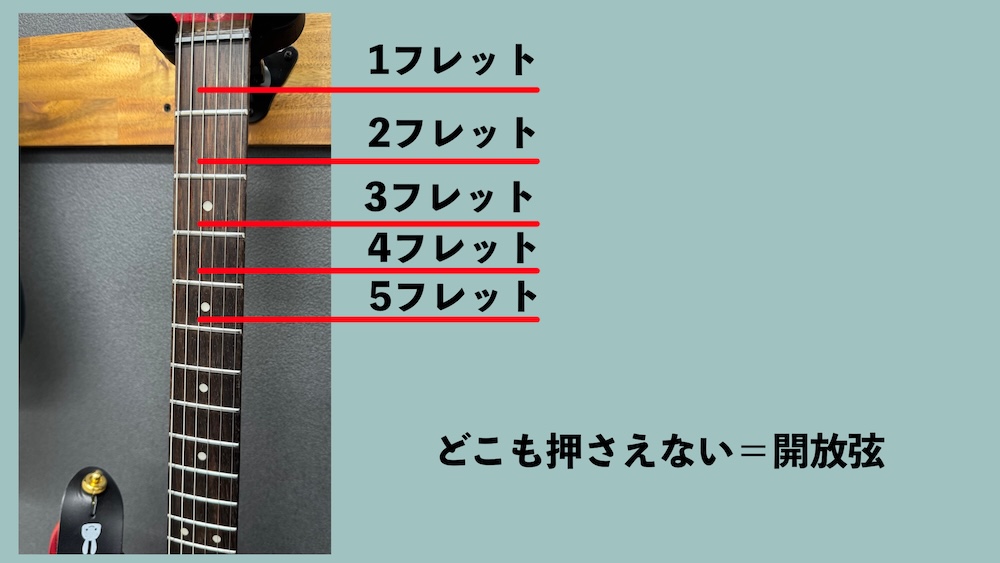

ギターのネックにはフレットと呼ばれる区切りがあります。

フレットを指で押さえることで音程を変えることができますが、チューニングを行う際は弦を押さえずに弾く「開放弦」の音を使用します。

まずはギターの一番太い弦(6弦)を、フレットから手を離した状態で弾いてみましょう。その音が6弦の開放弦の音となります。

③ペグを回してチューニング

ギターはネックの上にあるヘッド部分についているペグを回すことで、弦の張り具合が変わり音の高さを調整できます。

ギターの弦は

・弦を張る:音が高くなる

・弦を緩める:音が低くなる

となります。

つまりチューナーで見たとき、

音が低い場合→弦を張って音を上げる

音が高い場合→弦を緩めて音を下げる

こうすることで、チューニングができます。

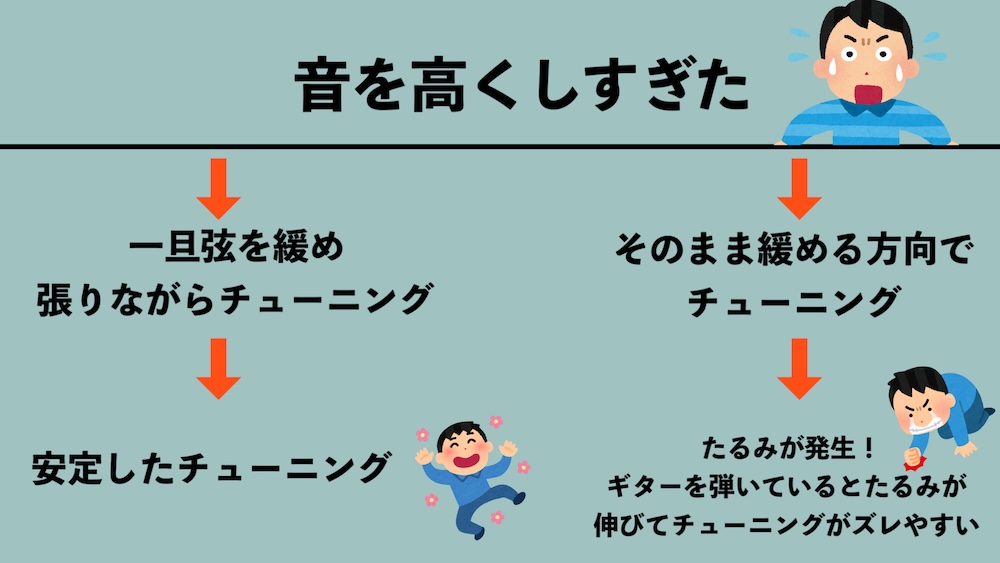

弦は緩めることでたるみが生じます。

このたるみは弾いているうちに伸び、チューニングがすぐに狂ってしまう原因になります。

もし高くしすぎてしまった場合、

🔻一度音を少しだけ低くする↓🔺再び張る方向で音を合わせ直すこれにより安定したチューニングができます!

④6弦から順にチューニング

まずは6弦の開放弦を弾き、音をEに合わせてみましょう。チューナーによって表示方法は異なりますが、正しく合うと針やメーターが中心に表示されるようになっています。

僕のチューナーでは、

・音が低い:メーターが左側に赤色表示

・音が合っている:メーターが中央に緑色表示

・音が高い:メーターが右側に赤色表示

となります。

また、メーター下に今出ている音が表示されます。

下の動画は、6弦(E)を音が低い状態からピッタリ合うまでの動きです(音は出ません)。

この要領で6弦→5弦の順番に1弦までチューニングしていきます。このとき、6弦=E、5弦=A...のように音がそれぞれの弦に対応した音かをしっかり確認するようにしましょう。

1弦・2弦あたりの細い弦は張りすぎると簡単に切れてしまうため注意が必要です。今の音が本来の音より高い場合、それ以上張ると切れてしまうため要注意!

「5フレットの法則」で確認!!

1弦=Eですが、高くしすぎて例えば「G」あたりが表示されていたとします。このとき、

1弦がEで今がGだから...もう少し高くしないと!

そして、弦を張り音を高くしていると...

弦が切れた!!!!!

となります。

実際に僕はこれで新品の1弦を3回くらい切ったことがあります。

3回って...学習しようよ。

そのまま自転車でまた新品の弦を買いに走ったのはいい思い出...。

初心者のうちは、今より音を上げるべきか下げるべきか判断が難しい場合があります。そんなとき、以下の「5フレットの法則」を覚えておくと便利です。

| 弦の関係 | 低い弦 | 高い弦 | 音程 |

|---|---|---|---|

| 6弦(低)→5弦(高) | 5フレット | 開放 | A(ラ) |

| 5弦(低)→4弦(高) | 5フレット | 開放 | D(レ) |

| 4弦(低)→3弦(高) | 5フレット | 開放 | G(ソ) |

| 3弦(低)→2弦(高) | 4フレット | 開放 | B(シ) |

| 2弦(低)→1弦(高) | 5フレット | 開放 | E(ミ) |

ギターは隣同士の弦で見たとき、「低い弦の5フレットと高い弦の開放弦が同じ音」になるように設計されています。しかし3弦と2弦間だけ4フレットなのは注意してください。

これを覚えておくと、1弦をチューニングする時に2弦の5フレットと聴き比べることで、今の音が高いのか低いのか判断が付きます。

ちなみに先ほど音のズレが生み出すうねりを聴いてもらいましたが、あの感覚を耳で覚えると判断がつきやすくなります。

2つの弦を同時に弾いたとき、音が遠すぎると別の音として聴こえます。音が近づくにつれてうねりを感じられるようになり、どこかでうねりがなくなり1音として聴こえるようになります。

そのうねりがなくなった状態が「音が合っている状態」となります。

また、この法則を利用し耳だけでチューニングをしてみるという練習も音感を鍛える面で有効です。

- 5弦だけ音を正確に合わせる

- 5フレットの法則を使って残りの弦を合わせる

- チューナーで答え合わせ

音楽の世界ではAの音を基準としてチューニングを行います。ギターで言うと5弦がこの基準であるAに該当します。一般的にこのAの音が440Hzになるようにし、それに合わせて他の音も調整していきます。

⑤もう一度繰り返す

6弦から1弦までチューニングが終わったら、もう一度6弦に戻って再度チューニングを行いましょう。

えっ、2回もやるの!?

2回とは言わず、僕は3〜4回繰り返します。弦を張ることでネックに強い力(張力)が加わります。特に低い(太い)弦では影響が大きいです。

そのため、全ての弦をチューニングした後、再度やり直すことでより精度のあるチューニングができます。

だから影響力が大きい6弦を最初にチューニングしたんだね!

僕は少しのズレが気になる神経質でデリケートなタイプなので、宅録時は1本でも音を変えたらもう1週しています。6弦から1弦まで見て、調整無しで合っている状態になるまで繰り返しています。

さらに、短時間でもギタースタンドに立てかけたら必ずチューニングを確認するようにしています。

さすがにここまで神経質にする必要はないかと思いますが、2周はするようにしてみてください。

正確なチューニングをするコツ

ここまでの内容と一部重複しますが、ここでは正確なチューニングをするコツを2つに絞って紹介します。

チューニングは「張る方向」で合わせる

ギターの弦はペグを回すことで、以下のように音を調整できます。

・張る方向→音が高くなる

・緩める方向→音が低くなる

このとき、弦を緩めるとたるみが発生します。

緩める方向で合わせるとチューニングがズレやすい!

弦がたるんだ状態で「チューニングが終わった!」と思ってギターを弾き始めると、そのたるみが伸びてチューニングがズレてしまうことがあります。

こういった理由から、ギターのチューニングは弦を張る方向にペグを回して合わせるように心がけましょう。

もし弦を張りすぎた場合、一度弦を少しだけ低くなるまで緩め、再度張ることで安定したチューニングを行うことができます。

ヘッド形状によって回す方向が変わる

ギターのヘッドの形は主に2種類あり、これによってペグを回す方向が異なります。

| ヘッド形状 | ペグ配置 | ギタータイプ(例) |

|---|---|---|

| 3連×2(両側)タイプ | 左右にペグが3つずつ | レスポール、SG など |

| 6連(片側)タイプ | 片側に6つ並ぶ | ストラトキャスター、テレキャスター など |

弦を張ろうと思った場合、

・自分から見て手前に位置するペグ:反時計回り

・自分から見て反対側に位置するペグ:時計回り

となります。

また、片側6連タイプの場合、ペグは全て自分から見て手前に位置しています。

ちなみに僕は左右盲と呼ばれる右と左の判別が苦手なタイプで、いまだにどっちに回せば良いかわからなくなります(笑)

ぶっちゃけ今ここの文章書くのすごく苦労してる...。

他の弦による影響を考える

ギターの弦は張ることでネックに強い力(張力)がかかります。特に6弦のように太い弦はより大きな張力が加わります。

ネックに力がかかるとどうなるの?

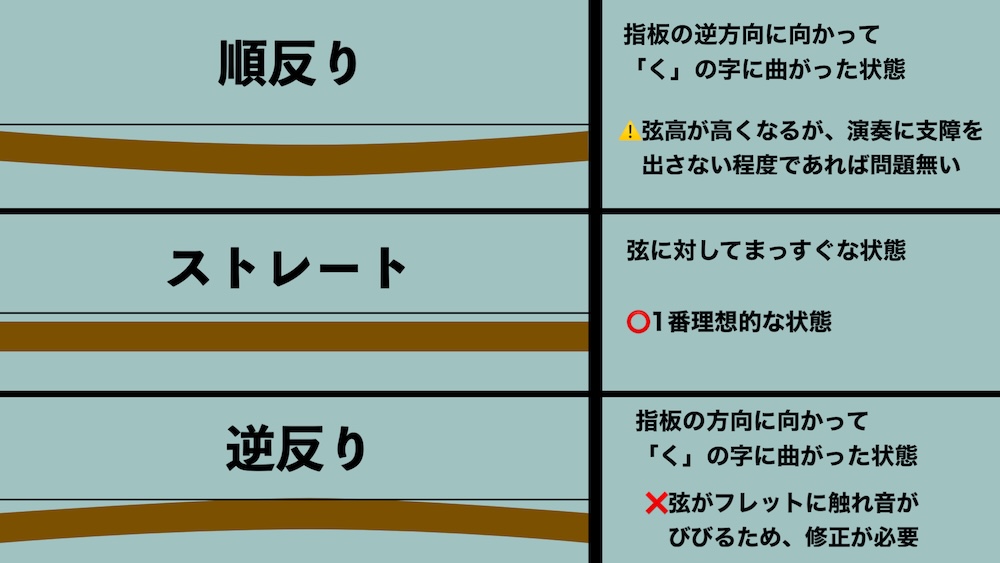

ネックの反れによる影響

ネックに力がかかると弦を張っていない状態と比べ、といわゆる「順反り」という状態になります。簡単に言えば、ネックが弦のある側(指板側)の逆に向かって「く」の字にしなる状態です。

順反りが起こることで、他の弦の張り具合にも影響が出ます。ある弦をチューニングしたつもりでも、別の弦の張り具合が変化することで音が微妙にズレてしまうことがあります。

他の弦の影響を考えつつ正確なチューニングをするために、

・張力を受けやすい太い弦からチューニングをする

・チューニングが終わったらもう1周見直す

といったことを心がけましょう。

ネックの反れを過剰に意識しない

また、ネックの反れは極端に意識すると精神衛生上あまり良くありません。僕も一時期そういう時期がありましたが、ギターリペアの素人が考えすぎると日々ネック調整との戦いになり練習の時間が減ってしまいます。

ネックの反れは適度には意識しつつも、演奏上問題なければ気にしすぎないようにした方が良いかもしれません。

変則チューニング

チューニングを合わせたのに楽譜通り弾いても音が変...?

ギターは基本的にこの記事内でも解説したように、6弦から「E・A・D・G・B・E」の並びでチューニングをします。しかし、これとは違った音の並びに調整する「変則チューニング」というものも存在します。

こうした変則チューニングを使った楽曲では、スコアの最初に必ずチューニングの指定があります。演奏前に必ずチェックしましょう!

これに対して通常のチューニングは「レギュラーチューニング」って呼ばれるよ。

代表的な変則チューニング

代表的な変則チューニングとして以下のような種類があります。

🔻ダウンチューニング

🎸全ての弦を半音ずつ・1音ずつ均等に下げる

✅より低い音を出せるようになる

🔸ドロップチューニング

🎸6弦だけ他より1音下げる

✅パワーコードが押さえやすくなる

🔵オープンチューニング

🎸解放弦を鳴らすだけでコードになるよう調整

✅コードが弾きやすくなる

変則チューニングのやり方と注意点

変則チューニングのやり方はずばり、レギュラーチューニングと同じです。

ただ音が違うだけってことだね!

しかし注意点もあります。

半音〜1音程度下げる場合は問題ありませんが、それ以上音を下げると弦の張力が緩くなります。

これにより、

・音がびびりやすくなる

・音が細くなる

・弾き心地が変わる

といったことが想定されます。

また、弦の張力が弱くなることでネックが逆反りになる可能性もあります。

ネックの調整で解消はされますが、非常にシビアな作業になります。初心者のうちにはあまり手を出さない方が無難でしょう。

また、この張力の低下に対応するため、弦の太さ(ゲージ)を太くするのが一般的です。しかしそうすると今度は、それに対応したナットの調整を...といった具合にまた別の問題も発生します。

ちなみに僕は1本ドロップBと呼ばれるチューニング用のギターを用意しています。

ドロップBは

・1〜5弦:1音半下げ

・6弦:2音半下げ

という極端なダウンチューニングです。

これに対応するためネックやナットの調整、太いゲージの選定などを行なっています。

ここまでするなら7弦ギターを買った方が絶対良いと思う...。

ダウンチューニングは基本的なやり方としてはレギャラーチューニングと同じです。しかし極端なダウンチューニングは、こういった別の問題で難易度が高くなります。

まとめ

ギターのチューニングは、ギターの音を正しく鳴らすための基本です。どんなに技術が上達しても、チューニングが合っていないと聴き手に正しく届きません。

ギター初心者のうちはチューニングの重要性を理解しきれず、つい後回しにしてしまいがちです。しかし、正しいチューニングのやり方を学びそれを毎日行うことが、ギター上達への第一歩です。

「音が合っている」という状態を耳で確認し感覚として覚えることで、自然と音感も鍛えられます。最初は面倒に感じるかもしれませんが、習慣にしてしまえばギターを弾く前のルーティーンとなるでしょう。

さらに「チューナーを使わずに音を合わせてみる」といったゲーム感覚で楽しむのも良い方法です。これによりチューニングがより楽しく、学びの一環にもなります。

ぜひ練習前にしっかりとチューニングを行い、正しい音でギター技術を磨いていきましょう!

おすすめ記事