当ブログは現在リニューアル作業中のため、一部のレイアウトや文字表示が崩れている場合がございます。

ご不便をおかけいたしますが、順次修正を進めてまいります。どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。

DTMのような長時間のPC作業は体に負担がかかりやすく、デスク選びは体の負担軽減に直結する重要な要素です。機材ほど注目されませんが、DTMに欠かせないデスクはサイズや使用感次第で作業効率や身体的負担が大きく変わります。

そこで電動昇降デスクが有効な選択肢となります。DTMにおける電動昇降デスクは作業効率の向上や身体負担の軽減などの面で非常に優れています。

本記事では、電動昇降デスクのメリットやデメリット、DTM環境においてお勧めできるポイントについて詳しく解説します。

運営者情報

1102(ひとつ)

2022年8月「ヒトツノオト」でデビューしたギター歴10年以上のボカロP。

バンドサウンドを主軸とした楽曲を制作。

ニコニコ動画、YouTubeに楽曲動画配信中。

DTMに電動昇降デスクがおすすめな理由

仕事で座り、車の運転で座り、家でテレビを見ながらソファで座りなど、人間は目覚めている時間の60~70%は座り姿勢で過ごしていると言われています。このような座りっぱなしの生活は、健康面に悪影響を及ぼします。

これはデスク上で楽曲制作を行うDTMも例外ではありません。本業として毎日長時間DTMを行なっている方はもちろん、趣味で1日数時間行っている方も常に座り姿勢でのDTMは健康リスクを高めることになります。

そこで立ち姿勢を取り入れながら作業ができる電動昇降デスクが注目されています。

実際にDTM環境に取り入れてみたらすごく快適になったよ!

僕は医療・健康に関する専門的知識は持ち合わせていないため、健康面に関しては詳しく解説ができません。しかし2年近く電動昇降デスクをDTMに取り入れ使用してきた経験から、本記事では「DTMer目線でから見た電動昇降デスクのおすすめポイント」について解説していきます。

そもそも電動昇降デスクとは?

昇降デスクはデスク天板の高さを自由に調整できるデスクのことです。「電動」と付いているということから「手動」もあるということがわかると思います。

手動式ではレバーやクランクを回すことで、デスク天板の高さを調整できます。対して電動式では、ボタン操作でデスク天板の高さを調整できます。どちらもメリット・デメリットありますが、操作性を考えると断然、電動昇降デスクの方がおすすめです。

ここからは実際に使用して感じた、「DTMer目線から見た電動昇降デスクのおすすめポイント」について解説していきます。

立ち姿勢でのDTMが快適

電動昇降デスク最大の特徴である立ち姿勢を取り入れることで、DTM作業の快適さが意外にも向上しました。しかしデスクワークだといまいち...といった感想です。

デスクワークでの効果は個人的に実感できず

一般的に電動昇降デスクは「立ち姿勢で疲労を軽減し、集中力を維持しやすくなる」といった理由で推奨されることが多いです。

ぶっちゃけ、通常のデスクワークにおいてこの効果はあまり実感できませんでした。健康面を考慮して時々立つようにはしていますが、文字入力などの作業は座った方がしやすいです。実際にこのブログも猫をお膝に乗せて座りながら書いています。

これはあくまで僕個人の感想であり、立ち姿勢の方がしやすい人や立った方が集中しやすいという人もいると思います。

立ち姿勢とDTMの相性は抜群

しかしこれがDTMとなると話は変わります。立ち姿勢とDTMの相性はとても良く感じました。

皆さんはフェスやクラブなどで、どのように音楽を楽しんでいますか?おそらく立ってはしゃいだり踊ったりしているのではないでしょうか。

DTMにおいても立ち姿勢を取り入れることで、まるでフェスやクラブで音楽を聴いているような擬似的な感覚になり、より直感的に楽曲制作を楽しめます。「何言ってんの?」と思われそうですが割と本当です。

僕自身、作詞や作曲といった集中を要する作業においては座ってじっくり取り組みます。しかし、ミックス作業では立ち姿勢で体をゆらゆらしながら作業することが多いです。こうすることで、楽曲のノリやグルーヴを体感しながらミキシングができ、より直感的な制作が可能になります。

立ち姿勢で再生・停止を押すだけで気分はまるでクラブDJ

そして妻が部屋に入ってきたら何事もなかったかのように棒立ちになります。

演奏がしやすい

僕はボカロPとして3年近く活動していますが、ギターを自身の楽曲に取り入れている方は非常に多くみられました。これは元バンドマンからボカロPになった方が多いことによるものでしょう。

僕自信がそうだからそういった方と繋がりやすかったのもあるかも。

ギターを弾く姿勢を見直せる

ギターを座って弾くとき、初心者・上級者問わず「いけないと思いながらもつい脚を組んでしまう...」なんてことはありませんか?

僕も気づけば脚を組んで弾き、痛くなったら戻すもののまた無意識に組んでしまうという繰り返しでした。しかし電動昇降デスクを導入し立ち姿勢を取り入れられるようになったことで、このクセは大幅に減りました。

電動昇降デスクにより、ギターを弾く姿勢を見直すことができました。やはり電動昇降デスクは健康面で良い商品と言えそうです(そうじゃない)。

立って演奏することのメリット

座って弾く方が集中しやすかったり弾きやすいと感じることもあります。しかし、実際に立って録音することでライブの臨場感を再現しやすくなり、より良いテイクが録れることもあります。

ボカロPをしていると自身の楽曲にギターを入れてみたくてギターを始めるという方も多くいらっしゃいます。ギター初心者の場合、座りっぱなしで弾いていると無意識に変なクセが付いてしまうことがあります。そういった意味でも立ち姿勢を取り入れやすい電動昇降デスクはおすすめです。

僕がギタリストなのでギターを例に挙げましたが、キーボードやその他の楽器演奏においても同じことが言えるのではないでしょうか。

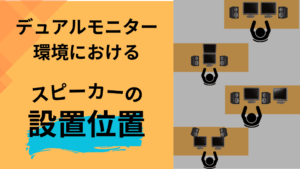

スピーカーの最適なポジションを維持しやすい

電動昇降デスクを使用することでスピーカーの位置を適切に調整しやすくなります。DTMにおいてスピーカーは「ツイーターの高さを耳の位置に合わせる」ことが推奨されています。電動昇降デスクだとこの微調整が非常にしやすいです。

スピーカーの位置についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、もし興味のある方はぜひご覧ください。デュアルモニター環境での設置位置についてですが、シングルモニターの方にも有益な情報を多数記載しています。

また、先ほど立ち姿勢でミックスすることに関するお話をしましたが、通常のデスクでも立ちながらリスニングすること自体は可能です。しかしスピーカーの適切な高さを保ちつつ立ち姿勢でリスニングする場合、その都度スピーカーの高さを変える必要が出てきます。

スピーカーやモニターといった機材は配置位置や高さが作業性に直結してきます。また、スピーカーに関しては適切な位置に設定することで楽曲自体のクオリティにも関わってきます。電動昇降デスクは姿勢に合わせてデスクの高さを合わせるものですが、こういった機材の位置や高さに合わせて高さを調整できるようになるのもDTMにおいてはおすすめできるポイントとなります。

電動昇降デスクのデメリット

これまで電動昇降デスクのおすすめポイントについて解説してきましたが、もちろんメリットばかりではありません。実際に使用してみるといくつか気になる点もありました。

ここでは、特に感じた4つのデメリットについて詳しく解説していきます。

価格が高い

電動昇降デスクは一般的なデスクと比べると価格が高くなります。これは、昇降機能を備えた高機能なデスクであるため、仕方のない部分でもあります。

また、電動式は手動式よりも価格が高くなります。モーターやリモコンなどの制御機能が搭載されているため、手動式にはない便利さと引き換えにコストが上がります。

さらに電動昇降デスクの価格は「対荷重」「昇降範囲」「メモリ機能」「昇降のスムーズさ」などによって大きく変わります。もちろん高性能なものに越したことはありませんが、自分の用途に本当に必要な機能かを見極め、予算に合わせた選び方をすることが重要です。

設置と移動に手間がかかる

動昇降デスクは通常のデスク以上に組み立てや設置の手間がかかります。しかも重量があるため、一人での設置や移動は困難です。僕が使用している「Maidesite T2 Pro Plus」は電動脚だけで30Kgあります。配送された商品を組み立てる部屋まで運ぶだけでも一苦労でした。

脚の組み立て自体は説明書通りに進めていけば難しくありません。しかし僕の場合、おしゃれで大きな天板を使いたかったため、天板を別途購入しました。その結果、天板に穴を開けてから脚を取り付ける作業が必要になり、正直自信がなかったので家を建ててくれた工務店の方に依頼しました。

また完成後のデスクはとても重く、部屋内で数cm動かすだけでも大変でした。部屋の端から端への移動や、別の部屋に運ぶとなると、成人男性2人以上は必要です。

しかし移動を容易にするため、脚の下に取り付けるキャスターも販売されています。もしデスクを頻繁に移動させる予定のある方は組み立て時にキャスターを取り付けるのがおすすめです。後から取り付けるとなると、機材を退けてデスクをひっくり返してなど、とても大変な作業になります。

正直後からつけたくなってからだと、手間を考えるともう手遅れ(実体験)

キャスターの取り付けに対応していない昇降脚もあるかもしれません。もしキャスターの取り付けを検討する場合、対応しているかを購入前に確認しましょう。

電源とメンテナンスが必要

電動式はもちろん電気を使用するので電源が必要です。消費電力は大きくありませんが、多少の電気代はかかることを頭に入れておきましょう。

また、デスクとは言えモーターを搭載した電化製品となります。長く使うためにはモーター周りの定期的な洗浄や適切な潤滑を行うなどのメンテナンスが必要となります。とは言え、僕はまだ何もしたことがありません。

電化製品である以上、故障のリスクも避けられません。万が一のトラブルに備え、メーカーの保証内容を購入前に確認しておくと安心です。

電源ケーブルの取り回しを考える必要性

電動昇降デスクは天板が上下に動くため、電源ケーブルもそれに合わせて動きます。DTM環境では電源ケーブルが多くなりがちなので、デスクを高くした状態でも余裕を持った長さを確保することが重要です。

また、デスクからコンセントまで多数のケーブルを渡すと、何かに引っかかる可能性があります。電源ケーブルが短すぎたりどこかに引っかかったりすると、意図せず抜けるだけでなく機材の転倒や故障につながるリスクもあります。機材を設置する際は、デスクを上下させながら「ケーブルの動きに問題がないか」をしっかりと確認しましょう。

僕はデスクの裏側に、パワーディストリビューターを2個取り付けています。デスクからコンセントへは、このパワーディストリビューターとMacからのLANケーブルのみを延ばすことで、ケーブルの絡まりや引っかかりを防いでいます。

こういった工夫で電源ケーブルによるリスクを軽減させることが可能です。

DTM環境を快適にするなら電動昇降デスクが最適!

以上、DTMに電動昇降デスクがおすすめな理由についてでした。

電動昇降デスクはDTMにおける健康維持や作業効率の向上、機材配置の柔軟性に優れたアイテムです。価格の高さや設置の大変さ、故障のリスクといったデメリットもありますが、総合的に見れば導入する価値は十分にあります。

DTMデスクの選択は、作業効率を左右する重要なポイントです。これからデスク購入を検討している方や今の作業環境に不満を感じている方、この記事の内容に魅力を感じた方は、ぜひ電動昇降デスクを選択肢に加えてみてください。