YAMAHAのHSシリーズはフラットな音質と正確な音像定位が特徴で、多くのDTMユーザーに愛用されている定番モニタースピーカーです。

しかしHSシリーズには多くのモデルがあり、

悩む人

悩む人どれを買えばいいかわからない。

このように悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、HSシリーズのモデルごとの違いと失敗しない選び方について解説します。

YAMAHA HSシリーズの特徴

YAMAHAのHSシリーズは多くのDTMerやボカロPに愛用されているモデルです。

そんなHSシリーズの特徴を、初心者にもわかりやすく解説します。

難しい言葉も出てくるけど気楽に見てね!

幅広いユーザーによる支持

HSシリーズはDTMerはもちろん、ギタリストやボカロPなど幅広いユーザーが使用しています。

僕がモニタースピーカー導入を検討したとき、Xで

おすすめのモニタースピーカー教えて!

このようにポストすると

YAMAHAのHSシリーズがおすすめ☆

との意見を多数いただけました。

このことから、HSシリーズは多くのユーザーに愛されているモニタースピーカーであることがわかりました。

コスパが良い

HSシリーズは高性能でありながらリーズナブルな価格帯で、コスパに優れたモニタースピーカーです。

これが多くのユーザーに支持される要因となっています。

一番人気のHS5でもペアで3万円以上するよね?全くリーズナブルに感じないけど...。

これでも"モニタースピーカー"としてみるとリーズナブルな価格帯だよ。

モニタースピーカーは高価

スピーカーの値段はピンキリですが、安い商品であれば数百円〜数千円で購入できます。

安いものだと100均にも売ってあるよね。

対してモニタースピーカーは安くても1万円台からと、"スピーカー"として見ると非常に高価です。

高い品質を手頃な価格で実現

HSシリーズは手頃な価格で購入できるにも関わらず、解像度の高いサウンドを出力してくれます。

音質面だけでなく、高品質で耐久性にも優れたコスパの良いモニタースピーカーです。

スピーカーとしては高価だから、見た目や触り心地に高級感が感じられるよ。

初心者として最適な選択肢

モニタースピーカーは高価であることから、

せっかく買うなら長く使いたい。

このように考える人は多いのではないでしょうか。

HSシリーズは手頃な価格で初心者でも導入しやすく、サウンド面や耐久面で見ても買い替えず長く使えるモニタースピーカーです。

「初心者として購入して長く使いたい」

こう考える方にとってHSシリーズは最適な選択肢です。

フラットな音質

以下は、公式サイトで紹介されているHSシリーズの特徴について抜粋したものです。

色付けすることなく再生し、ミックスにおける音色や音像定位の微細な変化を厳密に再現できること――今日までヤマハがこだわり続けたスタジオモニターの設計理念です。

HSシリーズはニアフィールドモニターに求められる精確な再生能力を徹底的に追求し、確かな音像定位と高分解能・フラットな特性を実現しています。

パワーアンプ部には、高域と低域のそれぞれの帯域を専用パワーアンプで増幅するバイアンプ方式を採用。各モデルに最適化された高性能アンプユニットは常に高品位で音質変化の少ない均一なサウンドを提供します。

出典:YAMAHA公式サイト

要点を絞ると、

- 色付けすることなく再生

- 音像定位と高分解能・フラットな特性

- バイアンプ方式

このようになります。

..................え???

難しいよね。

HSシリーズの音質特徴をわかりやすく

公式サイトに書かれている特徴がよくわからない。

そんな方に向けて、公式サイトの内容をもとにHSシリーズの特徴を以下にまとめました。

- 低音アゲアゲな音とかではなくフラットな音

- 高域も低域も均一に聴こえやすい

- 不要に音が広がらず定位を捉えやすい

- つまりDTMに向いている!!

なぜDTMにはフラットな音質が良いの?

どうせなら低音アゲアゲなスピーカーの方が楽しくて良くない?

それだと音のバランスが正しく判断できなくなっちゃう。

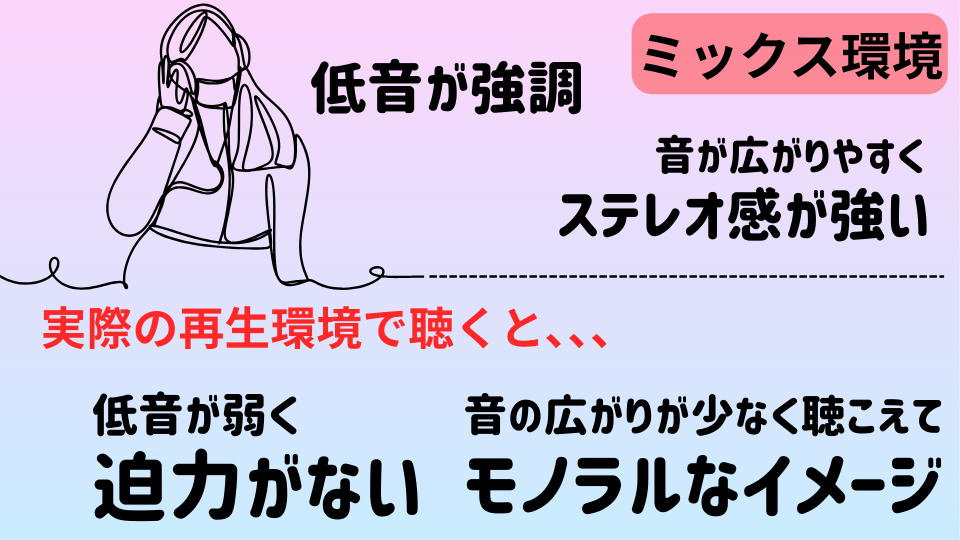

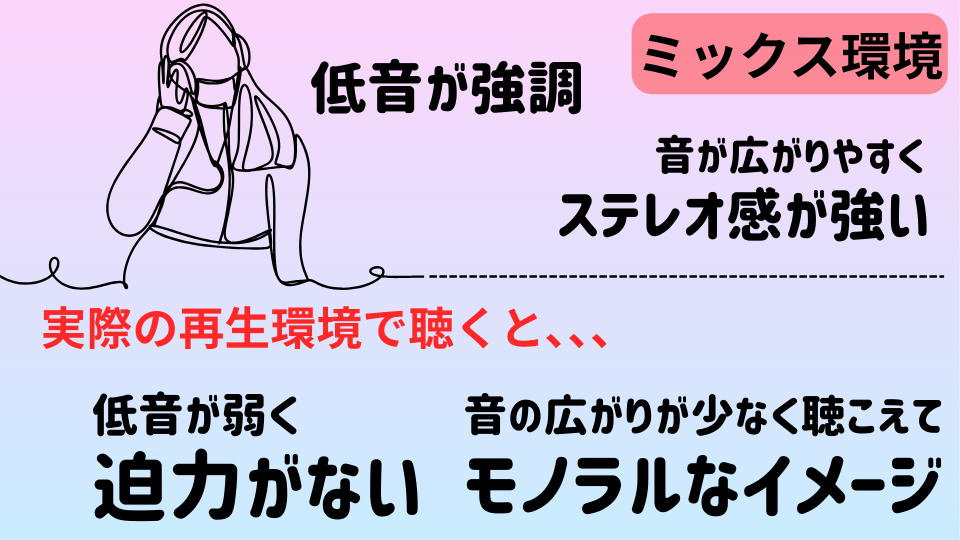

リスニング用スピーカーは低音やステレオ感が強調されているものが多く、音楽を楽しむためには適したスピーカーです。

しかし、こうしたスピーカーで楽曲制作を行うと、実際の再生環境では以下のように聴こえてしまいます。

こういったことを避けるために、DTMにはフラットな音質が最適だよ。

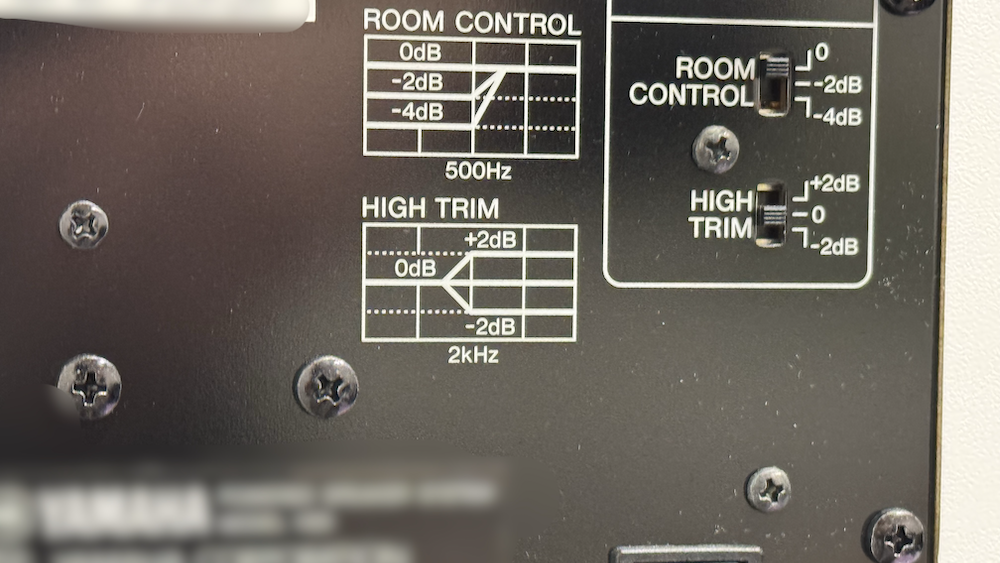

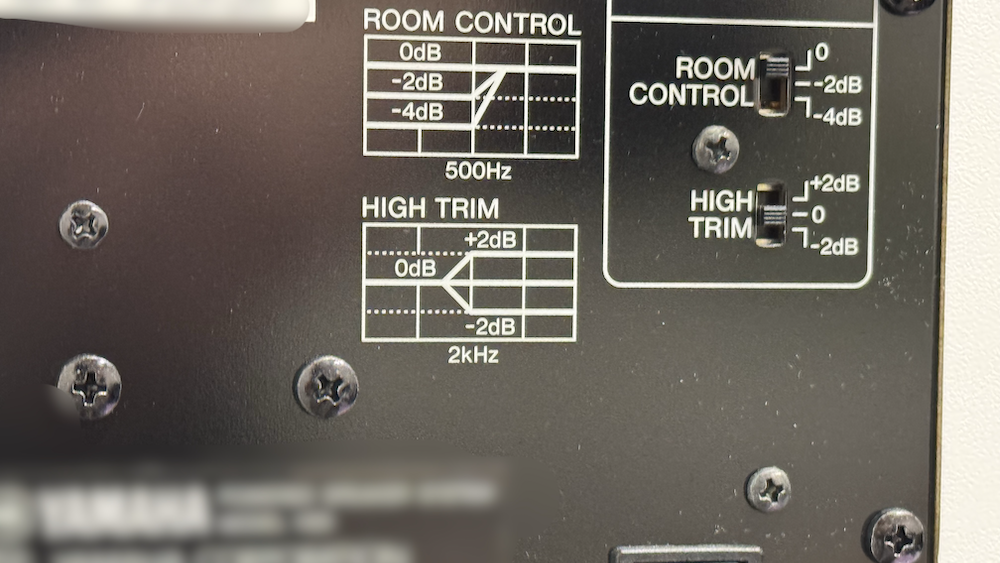

音質を制御する機能が搭載

HSシリーズの背面には、音質を制御・調整するための機能が搭載されています。

搭載されている機能は、

・LEBEL

・ROOM CONTROL

・ HIGH TRIM

の3つです。

HS3とHS4はLEBELの代わりに、ボリュームノブがついているよ。

入力機器や設置する部屋の環境に合わせて調整することで、より良いリスニング環境を整えることができます。

これらの機能は、以下の記事で詳しく解説しています。

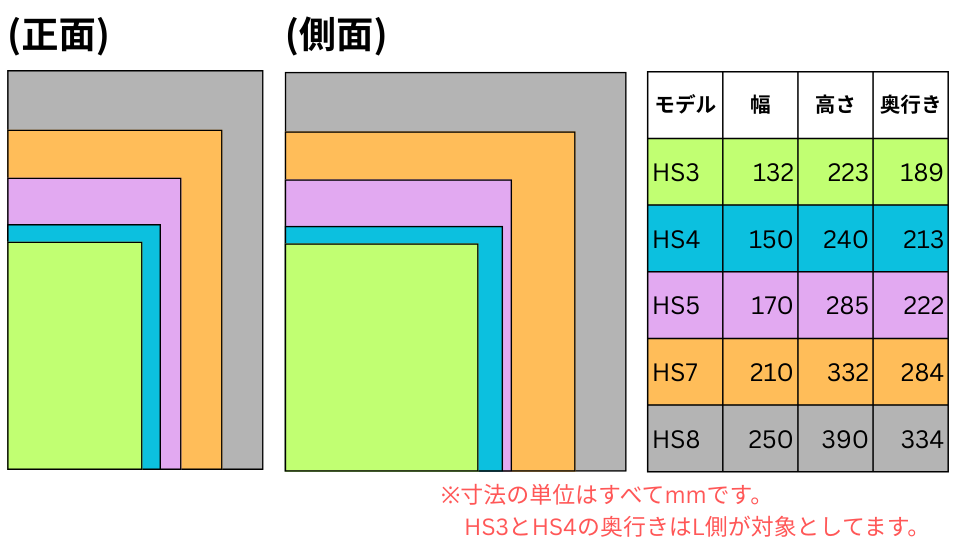

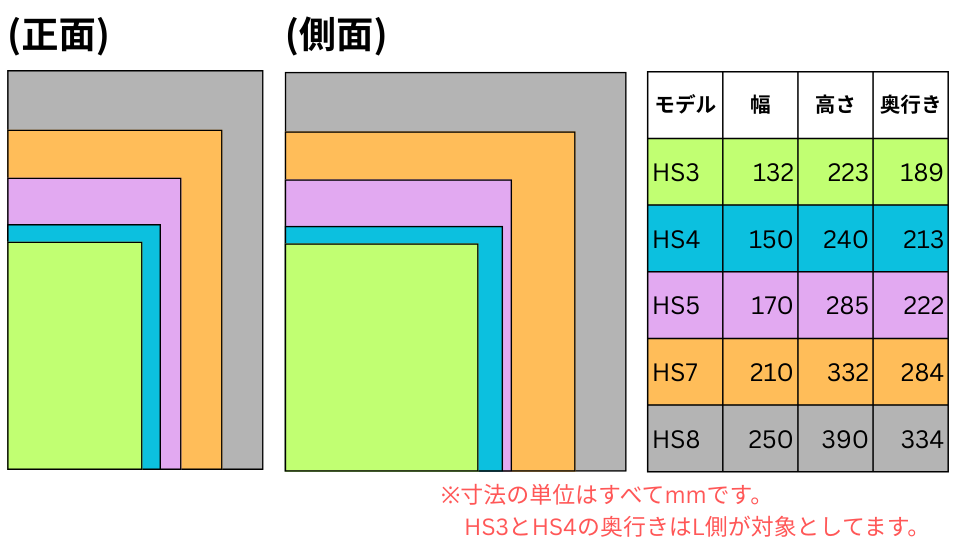

複数のサイズ展開

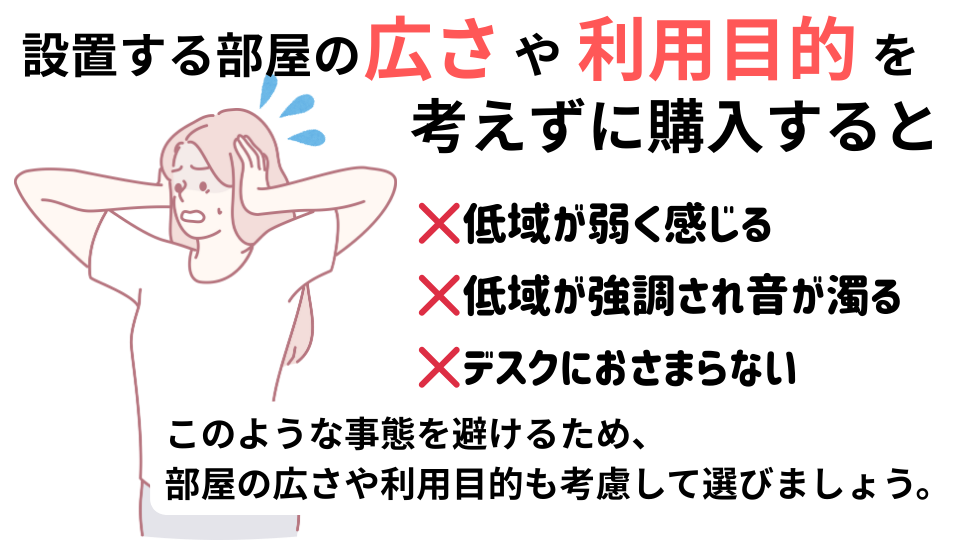

HSシリーズには複数のサイズ展開がされており、設置する環境に合わせて最適なモデルを選べます。

性能の差

詳しくは後述しますが、HSシリーズ末尾の数字が大きくなるほど"低域の再生周波数帯域"と"出力される音量レベル"が向上します。

もちろん大きくなるほど値段も向上!

小型のHS3と大型のHS8では大きな性能差があり、設置環境に応じた選択が可能です。

販売本数の違い

HS5とHS7、HS8は1本売りが基本ですが、2本セット売りの販売もあります。

1本壊れても壊れた方だけ書い直せるよ。

初めて購入するときは、

間違えて1本しか買ってなかった。

といった事態を避けるために、ペアでの購入がおすすめです。

対してHS3とHS4は、構造上2本セット売りの販売のみとなっています。

1本だけ壊れてもセットで書い直さないといけないね。

ケーブル+スタンドのセット商品

モニタースピーカーを使用するには、ケーブルやスピーカースタンドが必要です。

そこでHS3とHS4、HS5は2本ペア+XLRケーブル+スタンドのセット商品もあります。

スタンドとケーブルを持っていない人は、セットがお得でおすすめだよ!

以下の写真に写っているのが、実際に僕がセットで購入したスタンドとケーブルです。

もっとノイズレスなケーブルやしっかりとしたスタンドもありますが、2年間使用しこれに対して不満を感じたことはありません。

末尾に付く文字の意味

HSシリーズは商品名に数字や文字が付いており、それぞれに意味があります。

初見ではいまいちわかりづらい点もありますので、それぞれの意味について詳しく見ていきましょう。

末尾の文字でサイズや色を判断

ウーファーサイズを表す数字は、どのモデルにも絶対に付いているよ。

数字 = ウーファーのサイズ

HSに続いて付く"5"や"7"といった数字は、ウーファーサイズを示します。

この数字はどのモデルにも必ず付き、HSシリーズを選ぶ際にもっとも重要視すべきポイントです。

まずはこの数字を見てどのモデルにするか選ぼう!。

ウーファーが大きくなると低音の再生能力が向上し、同時に出力できる音量と本体サイズが大きくなります。

価格も大きくなってるね。

I = リギングポイントを装備

ウーファーサイズを示す数字の後ろに"I"がついたものは、リギングポイントを装備したモデルです。

リギングポイントって何?

この写真みたいな"吊設置"をするためのネジ穴のことだよ。

このモデルには天面、両側面、底面にそれぞれM5のネジ穴が2個ずつ設けられています。

別売りのスピーカーブラケットを使用することで卓上や壁、天井に取り付けることが可能です。

小型モデルとして登場したHS3とHS4には、リギングポイント付きモデルはありません。

W = 仕上げ色がホワイト

HSシリーズはボディ色がブラックですが、末尾に「W」がついたものは仕上げ色がホワイトになっています。

音や機能性の違いはどうなの?

全部一緒!価格も同じだから完全に好みで選ぼう。

僕は悩みましたが白色のスピーカーがかっこよく感じたので"W"を選びました。

すごくおしゃれです。

【HSシリーズ】サイズごとの特徴紹介

次はサイズごとの特徴を見ていくよ。

サイズによる違いを比較

| HS3 | HS4 | HS5 | HS7 | HS8 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ウーファーサイズ | 3.5インチ | 4.5インチ | 5インチ | 6.5インチ | 8インチ | |

| ツイーターサイズ | 0.75インチ | 1インチ | 1インチ | 1インチ | 1インチ | |

| 寸法 | (幅) | 132mm | 150mm | 170mm | 210mm | 250mm |

| (高さ) | 223mm | 240mm | 285mm | 332mm | 390mm | |

| (奥行き) | L側:189mm R側:177mm | L側:213mm R側:203mm | 222mm | 284mm | 334mm | |

| 重量 | L側:2.8kg R側:2.1kg | L側:3.7kg R側:3.1kg | 5.3kg | 8.2kg | 10.2kg | |

| 再生 周波数帯域 | (-10dB) | 70Hz-22kHz | 60Hz-22kHz | 54Hz-30kHz | 43Hz-30kHz | 38Hz-30kHz |

| (-3dB) | 85Hz-20kHz | 83Hz-20kHz | 74Hz-24kHz | 55Hz-24kHz | 47Hz-24kHz | |

| 商品ページ | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | |

| 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | ||

| Yahoo! | Yahoo! | Yahoo! | Yahoo! | Yahoo! | ||

I・Wのモデルも上記表と同じですが、唯一違う点としてリギングポイント付き(Iモデル)では重量が0.2〜0.5kg重たくなります。

数字があがると低域が広がる

上記の内容を見てもらうと、

・HS3 , HS4

・HS5 , HS7 , HS8

それぞれ高域の再生周波数帯域が同じです。

対して低域の再生周波数帯域は、ウーファーサイズが上がるにつれて広くなります。

低域の再生できる数字が小さくなる = より低い音まで再生できる!ってことだよ。

S3・HS4はデザインが違う

HS3とHS4はHS5以降のモデルと比べ新しいモデルであり、ややデザインが異なります。

L側の方がR側よりサイズが大きいんだ。

HS3とHS4のL側には、

・前面にボリュームノブとイヤホンジャック

・背面にROOM CONTROLなどの音質調整コントロール

が搭載されています。

これにより、L側のサイズがR側よりも大きくなっています。

サイズ別の特徴

次はサイズ別の特徴を詳しく見ていくよ。

HS5の特徴

- 5インチウーファーと1インチツイータ

- 再生周波数特性(-10dB):54Hz-30kHz

- 入力端子:XLR/TRS Phone(コンボジャック)

- 背面にLEVELとROOM CONTROLとHIGH TRIM

HS3の特徴

HS3は2023年11月に追加されたモデルです。

HSシリーズの中で一番小さなモデルだね。

L側前面にボリュームノブとイヤホンジャック、背面にROOM CONTROLとHIGH TRIMの調整ノブが付いています。

各調整機能が片側に集約されている関係で、2本売りしかないよ。

HS4の特徴

HS4はHS3同様、2023年11月に追加されたモデルです。

HS3と比べ大きなウーファーが搭載され、低域の再生能力が拡張されています。

L側に各調整機能のノブが付いている点は、HS3と同じです。

HS3と同じで1本売りはないんだね。

HS5の特徴

HSシリーズの中でもっとも利用者の多いサイズが、このHS5です。

"価格の割に音が良い"と定評がある一方、低域がやや弱いとの意見も見られます。

とはいえ、趣味の範囲での使用となると十分な低域再生能力を持っています。

僕はむしろこのくらいの低域感の方が好きだったりする!

1本単位での販売となりますが、初めて購入する方は2本セットでの購入も可能です。

HS7の特徴

HS7はHS5よりも大きなウーファーを搭載したモデルです。

これにより、HS5の弱点として挙げられる低域の弱さをカバーしてくれます。

大きな音量を出せない環境だと、本領を発揮できないかもしれないから注意してね。

基本1本単位での販売ですが、2本セットので販売もあります。

HS8の特徴

HS8はHS7よりもさらに大きなウーファーを搭載しています。

しっかりとした低域を再生してくれるため、プロフェッショナルな環境にも対応します。

ただしサイズ感が大きく、HS5の倍近い重量があるため、趣味でDTMをしている方には大きすぎると感じるかもしれません。

HS5でも重たいのに、倍の重量はかなり重たい...。

基本1本単位での販売ですが、2本セットので販売もあります。

HS8Sの特徴

HSシリーズにはモニタースピーカーの他に、HS8Sというサブウーファーがあります。

HSシリーズの弱点とも言える超低域をカバーし、より正確なモニタリングが可能となります。

サブウーファーは1本しか使用することがないため、単体での販売のみです。

僕もいつか手を出してみたい!

絶対うるさいやつだ...。

用途別サイズの選び方

ここからは、用途別サイズの選び方を解説します。

僕は低域が大好きだから、HS8にHS8Sをつけるよ。

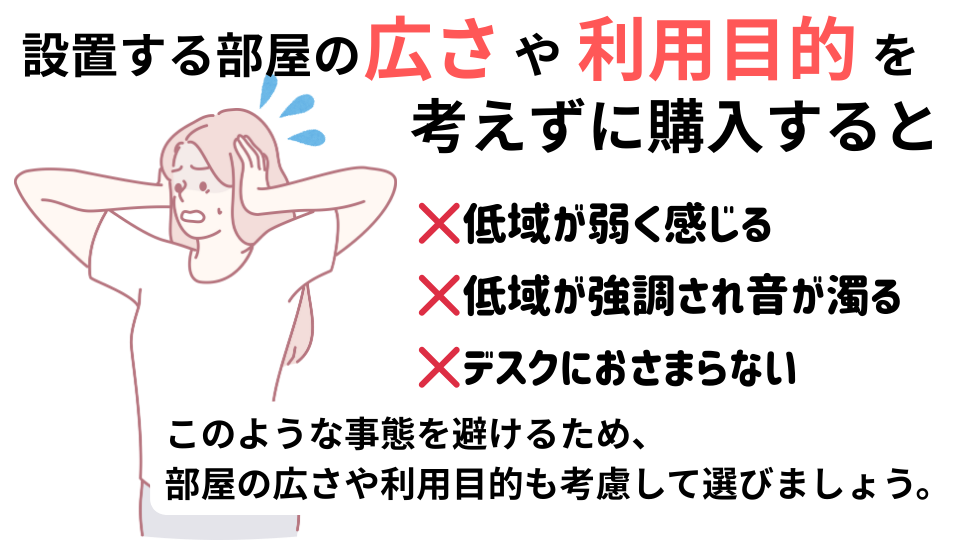

ちょっと待って!部屋の広さとかも考慮しないといけないよ!

ここで解説する選び方は、あくまで一例です。

必ずしもこの通りに選ばなければならないわけではありません。

省スペースでのDTM、動画編集

- HS3

- HS4

省スペースでのDTMに最適

定番モデルであるHS5は案外大きく、性能を発揮するにはそれなりの広さがある部屋とデスクが必要です。

そこで省スペースでのDTM、カジュアルなDTMには小型のHS3とHS4がおすすめです。

省スペースデスクにちょうど良いサイズ感で、接続端子はRCAやステレオミニが搭載されています。

その端子があると何が便利なの?

オーディオインターフェースが無くてもPCから接続できるよ。

※音質にこだわりたい方は注意

オーディオインターフェースがいらないのは便利だね。

でも音質はPCスペックによって左右されるよ。

PCの音声機能は簡易的な作りがされており、そのまま入出力すると音質劣化やノイズの原因になります。

そのため、音質にこだわる方はやはりオーディオインターフェースが必須です。

また、「本格的にDTMをしたい」という場合、HS3やHS4では低域に物足りなさを感じるかもしれません。

「小型で本格的なDTMがしたい」という方は、MSP3という選択肢もあります。

動画編集に最適

DTMではスピーカーから出力される音が楽曲の仕上がりに直結するため、スピーカーの音質にこだわるべきです。

一方で動画編集など「音質が仕上がりに大きく影響しない作業」においては、コスパに優れた最適な選択肢といえます。

低域が弱くても動画編集ならそこまで問題にならないよ。

また、前面にボリュームノブやイヤホンジャックが付いており、「日中は音を上げて夜は音を下げる、夜中はイヤホンで」といった切り替えも可能です。

HS5では音量調整できないの?

HS5以上のモデルは音量調整機能がないから、オーディオインターフェース側でする必要があるよ。

本格的なDTM

- HS5

本格的なDTMをしたい方向け

プロとまではいかないものの、DTMを本格的に取り組みたい方にはHS5がおすすめです。

「低域が弱い」との意見も多いですが、趣味でDTMを行う分には十分な性能です。

低域が足りないと感じたら

もしHS5導入した後で、

やっぱりもう少し低域が欲しいかも

このように感じた場合、後からHS8Sで低域の補強が可能です。

いいお値段するけどね...。

プロフェッショナルなスタジオ環境

- HS7

- HS8

大音量でリスニングできる環境におすすめ

プロフェッショナルなスタジオや防音環境を整備した自宅スタジオなど、大音量でリスニングできる環境にはHS7とHS8がおすすめです。

H5では足りない低域成分を補い、さらに超低域まで再現したい場合はHS8Sも導入することでより良い環境が作れます。

自宅環境では注意

大きすぎるスピーカーは騒音問題に発展する可能性があります。

もし集合住宅や隣家との距離が近い一軒家に住んでいる場合、HS7やHS8はご近所トラブルの元になる可能性があるので注意しましょう。

周りの人に迷惑をかけずに楽しまないとね!

まとめ

以上、YAMAHA HSシリーズのモデルごとの比較と選び方についてでした。

HSシリーズはコスパが高く、多くのDTMerやボカロPに愛用されるモニタースピーカーです。

また、複数モデルの展開によりさまざまなニーズに対応しているのもHSシリーズの特徴です。

自分に合ったモデルを選択しやすいのが良いね!

この記事が最適なHSシリーズ選びの参考になれば幸いです。

こちらもおすすめ!